Walter Gallardo - Periodista tucumano radicado en Madrid

Con frecuencia se cae en el error de aceptar que un banquero, un ejecutivo acaudalado o el dueño de una empresa renombrada, sólo por el hecho de estar en contacto privado y personal con la prosperidad, tienen también las respuestas para aliviar la crisis de un país o el desasosiego económico de un ciudadano común. Por su lado, estos ceden a la tentación de creer que conocen la fórmula, la individual y la colectiva, para conseguir lo que entienden por “éxito”, lo que fuera que esto signifique para ellos; que, si algunas naciones o individuos se empeñan en fracasar, se debe simplemente a que no prestaron la debida atención a sus sabios e indiscutibles consejos. En consecuencia, en cuanto se asoman a la opinión pública, tienden a ponderar sus ideas como si hubieran sido dotados de la capacidad de ver donde para los demás sólo hay oscuridad.

Quienes se animan a refutarlos son merecedores de su desprecio y, de paso, rebajados a la condición de ignorantes, como si negarles la razón o discrepar con ellos fuera una impertinencia o una apostasía. Si unimos esa circunstancia, bastante habitual por cierto, con los tiempos que vivimos, en los que gente de negocios está ocupando con voracidad y altanería espacios políticos de primer nivel, desde la presidencia de un país hasta el puesto de asesor estrella o de todopoderoso superministro, tal vez podamos encontrar algunas claves para explicar dos sensaciones inquietantes del momento: la primera, que llevamos muchos años transitando el camino equivocado viendo estas mismas caras en un eterno retorno, traicionados en nuestra confianza y esfuerzo, y, la segunda, que para entrar en el engranaje del sistema se nos exige ahora, como en tantas otras ocasiones, renunciar definitivamente a vivir como nos gustaría, incluso a un mínimo grado de equidad, para conformarnos con los sucedáneos de nuestros antiguos anhelos, esto es, vivir como nos dicen que hay que hacerlo para encajar en un incómodo molde. Esto lleva, según se ve en el ambiente de zozobra y pesadumbre que predomina hoy en las sociedades, a que el futuro se asuma como una amenaza, como un tiempo casi indeseado, y no como una promesa.

Pero todo esto no es nuevo sino parte de un discurso que los talibanes de mercado desempolvan de tanto en tanto. En una serie de conferencias, luego volcadas a un ensayo, el escritor norteamericano Henry David Thoreau ya hablaba de este asunto allá por el siglo XIX: “Si un hombre se adentra en los bosques por amor a ellos cada mañana, está en peligro de ser considerado un vago; pero si gasta su día completo especulando, cortando esos mismos bosques, y haciendo que la tierra se quede calva antes de tiempo, es un estimado y emprendedor ciudadano. Como si un pueblo no pudiese tener otro interés en un bosque que el de cortarlo”. Pasado más de siglo y medio, este criterio se ha ido exacerbando. Actualmente, los reciclados profetas hablan de un país (el bosque) como de una empresa, contexto en el que un ciudadano pasa a ser un empleado medido por su productividad y en el que al mismo tiempo que se le dice que es libre, se consideran no sólo “inconvenientes” los conceptos de solidaridad, bien común, justicia social e igualdad de oportunidades sino un conjunto de inaceptables blasfemias comunistas. Así, para ser apreciado socialmente, según esta élite, las buenas intenciones, los escrúpulos y un comportamiento altruista son cualidades relativas y de segundo orden, y tal vez un obstáculo o un defecto para según qué propósitos; que lo importante, en definitiva, es demostrar que entre sumas y restas somos capaces de generar un beneficio económico.

Thoreau sufrió el vilipendio en aquellos años y fue a parar a la cárcel. Su rebeldía no era compatible con la fiebre del oro que abrasaba entonces a Estados Unidos, no tan diferente a la de esta nueva década del desvarío y la avaricia. El título de su ensayo bien podría ser el de nuestra época: “Una vida sin principios”. Si los magnates de los negocios se ocupan de los asuntos políticos habrá que admitir, al menos, que los papeles no son los correctos. Antes influían desde la discreción, de un modo indirecto pero firme, escapando de la luz pública; hoy ocupan los despachos oficiales, escribiendo las reglas que los deberían controlar, cobrando salarios públicos y denostando a quien se los paga: el Estado. Dicen que lo quieren cambiar, le cuelgan los peores adjetivos y algunos hasta expresan su deseo de destruirlo, aunque no falta quien a diario les recuerda las muchas veces que lo convirtieron en su amante, en busca del cariño de los negocios fáciles.

Lo curioso es que el mismo discurso le sirve a esta élite para todos los tiempos, desde el siglo XVIII hasta hoy, pese a los rotundos fracasos que las sociedades debieron enfrentar por someterse a sus políticas. El más reciente y resonante fue la crisis financiera del 2008, cuando numerosos países desarrollados debieron salir al rescate de los bancos con dinero de los contribuyentes. En España, por ejemplo, se destinaron 60.000 millones de euros. Pasada la crisis, sólo devolvieron un poco más de 3000. ¿Socialización de las pérdidas y privatización de las ganancias? Una interpretación coja del ideario liberal. Quizás por ello, el escritor Abel Posse decía señalándolo: “Dejó islotes de bienestar y continentes de exclusión”.

A la vez, habrá que reconocer que siguiendo estas teorías se ha llegado al lugar donde estamos en este momento, dominado por la concentración cada vez mayor de la riqueza y un desequilibrio social y de poder en favor de una minoría, mientras en las sociedades crece la sospecha de que sus problemas más elementales no encuentran soluciones a través de las instituciones de la democracia.

En ese sentido, un reciente informe de Oxfam, difundido a través de las Naciones Unidas, confirma que la influencia de los milmillonarios “se ha disparado”. En cifras, nos dice que el 1% más rico de la población mundial cuenta con más riqueza que el 95% o que ese mismo 1% posee el 43% del total de activos financieros globales, mientras dos multinacionales son dueñas de cerca de la mitad del mercado de semillas. Detalla además que las “tres grandes” gestoras de fondos estadounidenses (BlackRock, State Street y Vanguard) manejan 20 billones de dólares en activos, alrededor de una quinta parte de los activos de inversión en todo el planeta, distribuidos en empresas de sectores estratégicos. Esta concentración de poder y dinero, concluye Oxfam, contribuye directamente a la desigualdad entre personas y entre territorios, debido a que los países del sur global cuentan con el 31% de la riqueza, pero representan el 79% de la población.

Por lo tanto, no es de extrañar que de ese señalado club del uno por ciento surjan fenómenos políticos explosivos o estrambóticos, todos ellos respaldados desde la primera fila por los propietarios de las grandes tecnológicas, en particular de las redes sociales, hoy convertidas en grandes autopistas de la frivolidad, las noticias falsas y las campañas de descrédito. La política, mientras tanto, continúa perdiendo entidad y terreno. Actualmente se puede ganar una elección por TikTok, como ocurrió en Rumanía, o lavar la imagen de Hitler, como lo está haciendo Alternativa para Alemania de la mano de Elon Musk, entusiasta participante de los actos proselitistas de este partido pronazi y xenófobo para el cual pidió su voto.

Ante este panorama, es oportuno reiterar una verdad de Perogrullo: en las sociedades desiguales quien parte con ventaja para desarrollar sus talentos es alguien que dispone del espaldarazo de una situación económica solvente. El dinero ofrece a unos lo que a otros niega con su ausencia o escasez. De manera que haber nacido en una familia pudiente o pobre, en gran medida determina aspectos fundamentales del destino de un individuo en relación con aspectos tan básicos como la educación, la salud o el trabajo. Hay que tener en cuenta que tanto la opulencia como la miseria se convierten en hereditarias en los países donde se perpetúan las inequidades.

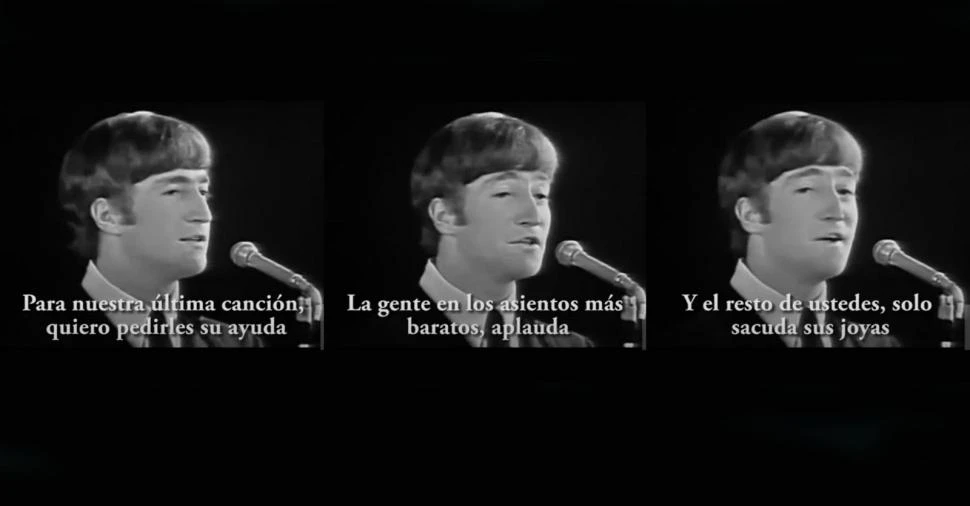

¿De qué sociedad somos parte hoy? Quizás no estamos lejos de la que en 1963 vio John Lennon en aquella gala benéfica en el London Palladium, con la Reina Madre y lo más granado de la aristocracia británica como protagonistas. Cuando el concierto llegaba a su fin y Los Beatles se disponían a tocar “Twist and Shout”, Lennon se dirigió a los espectadores y con sorna, dijo: “Para esta última canción me gustaría pedirles su ayuda. Los de las butacas más baratas pueden aplaudir; los demás, sólo deben agitar sus joyas”.