Hay escenas que marcan un destino. Mercedes Paz todavía puede ver, como si fuese hoy, aquel court de Rosario donde jugaba la Copa del Sur. Era muy joven, una adolescente que intentaba abrirse paso en un deporte duro, individual y reservado para quienes estuvieran dispuestos a convivir con la frustración. Perdió. Y lloró. Lloró de impotencia, de ambición, de deseo. Fue entonces cuando su padre, Luis Manuel, la miró fijo, le apoyó la mano en el hombro y le hizo la pregunta más importante de su vida: “¿Estás segura de que esta es la vida que vos querés?”. La respuesta salió sin titubear: “Sí, papá, esto es lo que quiero. ¿Y por qué llorás entonces?, me preguntó y le dije que porque quería ganar”, contó Mercedes en una entrevista con Federico van Mameren en Panorama Tucumano.

La ex tenista ya entendía que, en un deporte donde nadie más entra a la cancha con vos, la fortaleza había que construirla desde adentro. Aquel gesto paterno fue una brújula. Todo lo que vino después -los triunfos, las derrotas, los viajes, los Juegos Olímpicos, los sueños concretados- empezó a tomar forma en ese diálogo inaugural entre una hija sensible y un padre que le enseñó a pararse frente al mundo sin bajar la mirada.

Mercedes creció en una casa donde la vida nunca estaba en silencio. Es la novena de once hermanos. Una infancia larga, llena de rituales, de valores y de una educación tan estricta como amorosa. Su familia era dueña del ingenio Concepción, pero jamás -repite- jamás se respiró poder ni ostentación. “Siempre nos decían que a nosotros nos iban a exigir más, porque habíamos tenido más posibilidades”, recuerda.

Eran tiempos de mesa grande, de vacaciones austeras en Mar del Plata donde sólo una vez por verano se comía afuera, de competencia fraterna sana y de un universo donde los hermanos mayores marcaban el camino. Allí apareció el tenis. Julia y Gustavo jugaban. Todos jugaban. Ella imitó, probó, aprendió y ganó. Y de pronto el sueño empezó a aparecer como algo posible.

Pero había otro territorio donde no todo salía bien: el colegio. Y, sobre todo, las fiestas. Mercedes habla sin filtro de su adolescencia, de aquella época en la que “planchaba”. Planchaba mucho, dice. Se preparaba, se hacía la “toca”, esperaba... y volvía a casa sin que nadie la hubiese sacado a bailar. “Era tremendo. El recreo del lunes era una tortura”, confiesa.

Y fue ahí -curioso destino- donde el tenis se convirtió en refugio y motor. “En el tenis me sentía bien, era exitosa. En el colegio no. Entonces dije: quiero ser buena en esto”, contó. Y vaya si lo fue. A fuerza de horas, repeticiones, esfuerzo y esa resiliencia que hoy reconoce como su mayor virtud.

Aprender a ser fuerte en soledad

El tenis -suele decir Mercedes- es una escuela de incomodidades. Nada está bajo control. Hay viento, presión, nervios, dolores, un día malo, una raqueta que no responde. Y, sin embargo, hay que estar ahí. Jugar igual. Competir igual. Crecer igual.

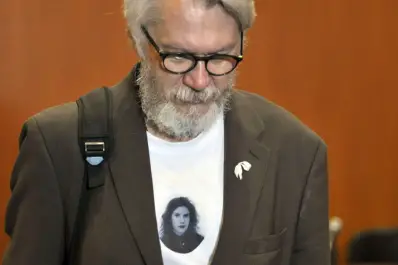

Nunca olvidó a sus entrenadores. Primero, Alberto Dalmagro. Después, Rafael González Bosch, el hombre que la hizo creer que una tucumana podía llegar al profesionalismo. En paralelo estaban los ídolos. El más grande: Guillermo Vilas. El encuentro con él, sin embargo, no fue lo que imaginó. “Yo esperaba un abrazo, una charla... y fue muy frío”, contó. Se decepcionó. Después vendrían otras charlas, ya como profesional, donde la distancia se acortó. Pero esa primera impresión la marcó: a veces los ídolos viven en un póster; cuesta encontrar al humano detrás. Llegaron también los Juegos Olímpicos. Los recuerda como un universo en expansión: la villa, los atletas que se preparan toda su vida para diez segundos, las luchadoras que ayunaban diez días para entrar en peso, las gimnastas diminutas, las lanzadoras gigantes. El basquetbolista Magic Johnson comiendo a unos metros. El atleta Ben Johnson pasando por el comedor como un cometa. Un sueño enorme que le confirmó que había valido la pena cada sacrificio, cada pique, cada dieta y cada fecha familiar perdida. Y la gran alegría de 1984, cuando junto a Gabriela Sabatini ganó el US Open juniors de dobles -su gran título.

La transición y el vértigo del después

Mercedes se retiró en 1998. Tenía grabado ese año: el cierre de un capítulo que la había formado para siempre. Poco después llegó la política -una experiencia que hoy define como dura, formativa, pero definitivamente no deseable para un regreso- y la aventura empresarial.

McDonald’s llegó a su vida como llegan las oportunidades que se intuyen más que se buscan. “Lo que más me impactó fue que había un sistema para todo. Hasta para lavarse las manos”, recordó. Ella, que había viajado por el mundo, volvió a Tucumán y descubrió que la ciudad no era limpia. Quiso cambiar eso desde un local. Desde un hábito. Desde la vereda. “Limpiábamos toldos, limpiábamos la vereda y empezaron a copiarnos. Y eso fue lindo. Era cambio de hábitos”, reveló.

Pero también había un propósito más humano: ofrecer trabajo. Dar una primera oportunidad laboral a jóvenes de 18 años, muchas veces sin experiencia. “Venía de un deporte donde la meritocracia era central. Y sentía que había que ganarse el pan con el sudor de la frente. Eso lo aprendí de mi papá”, dijo.

Hoy es dueña de cuatro locales en Tucumán. Y con ese rol aprendió a ver la provincia de frente. El orgullo. La belleza natural. La solidaridad profunda de la gente. Pero también lo que duele: la suciedad, el poco respeto por las reglas, el daño entre tucumanos. “Cuando conté que iba a abrir McDonald’s, nadie me dijo que me iba a ir bien. Todos me decían que me iba a fundir”, recuerda con honestidad.

El tercer set

Mercedes dice que hoy vive el “tercer set” de su vida. Los dos primeros los ganó. Este quiere jugarlo con otra velocidad. La familia está consolidada. Y ella busca nuevas motivaciones, pero sin política de por medio. Su compromiso ahora es otro: construir, sumar, devolver. “Soy fanática de Tucumán. Me parece una provincia completísima. Estoy agradecida de haber nacido aquí”, repite.

Se despierta cada día agradeciéndole a la vida. No teme a nada. No conoció la droga. No necesita nada externo para sentirse viva. Vive el presente, como le enseñó el tenis. Punto por punto. “Yo la droga no la conozco. No puedo hablar desde la experiencia. La verdad que creo tanto en la vida y me gusta tanto vivirla intensamente, que gracias a Dios nunca necesité de nada externo. Trato de educar a la gente que está alrededor mío de que no se arriesgue a probarla”, expresó.

Y quizá ahí esté la clave de todo: la niña que un día lloró en un court de Rosario entendió, temprano, que la vida es intentar. Que a veces se gana y otras se plancha. Pero siempre -siempre- se juega.

Y ella sigue jugando. Con la misma actitud que su padre le inculcó. Con la resiliencia que el tenis templó. Con la gratitud que hoy la define. Y con la certeza de que, pase lo que pase, siempre que llovió, paró.