LA GACETA / FOTOS DE GUILLERMO MONTI - ENVIADO ESPECIAL

LA GACETA / FOTOS DE GUILLERMO MONTI - ENVIADO ESPECIAL

Cuando a Ieoh Ming Pei le confirieron la misión de diseñar un Museo de Arte Islámico en Qatar no lo pensó dos veces y se embarcó en una travesía de seis meses por Asia, África y la costa del mar Mediterráneo. Buscaba inspiración y la encontró en Egipto. Deslumbrado por las formas de la mezquita de Tulun, el arquitecto estadounidense -fallecido meses antes de la pandemia a los 102 años- concluyó su periplo y se abocó a la tarea. Pei legó a Doha, y a la humanidad en su conjunto, una construcción bellísima que abreva en las fuentes de la cultura árabe. Hay agua, hay sol, hay verde; todo confluye en una invitación a descubrir las joyas del mundo islámico, atesoradas en ese edificio que el maestro Pei soñó, dibujó y construyó.

Se lo adivina desde lejos, con su avenida de ingreso flanqueada por palmeras, su parque de 10 hectáreas y la puesta en escena de una de las zonas más bonitas de Doha. Erigido sobre una isla artificial, el Museo se mete como una cuña en la bahía y proporciona una vista excepcional de la ciudad. A un lado, el atracadero de lujosos cruceros; del otro, el puerto del que parten los barquitos recreativos para turistas; y al fondo, a lo lejos, el perfil de los ya emblemáticos rascacielos qataríes. El acceso es sencillo, ya que se encuentra a pocas cuadras de una estación del subterráneo y forma parte del complejo costero de Corniche, el preferido para pasear una vez que llega la tarde-noche y baja la temperatura.

Originado en la península arábiga, el Islam esparció su semilla religiosa, intelectual y cultural por un vasto territorio, desde España hasta Oriente. Lo que propone el museo es un viaje de más de 1.500 años por todos esos lugares, en tres continentes, a los que el Islam llegó; los imperios que crecieron a su influjo y la marca civilizatoria que fue dejando. El guión museográfico surfea por épocas y geografías de lo más diversas, a partir de una colección que antepone la calidad a la cantidad. La ambientación es magnífica; los spots proporcionan el brillo justo a cada pieza, distribuidas en salas que se recorren bajo una plácida media luz. Estratégicamente están ubicados los paneles interactivos, que proporcionan más contexto e información.

Desde el hall, rematado por una impactante cúpula, parte una escalera semicircular. Los dos primeros pisos están destinados a la muestra permanente de joyas, alfombras, utensilios, libros, armas, jarrones, cofres, indumentaria, mosaicos y toda clase elementos representativos de la cultura islámica, recogidos a lo largo de más de 20 años por el equipo de especialistas que trabaja bajo la dirección de Julia Gonnella. La última planta es para las muestras temporarias, dedicada en este momento a un tema que interesa sobremanera a urbanistas y arquitectos, y cuenta cómo se reconstruyó Bagdad durante el siglo XX, antes de la Guerra del Golfo.

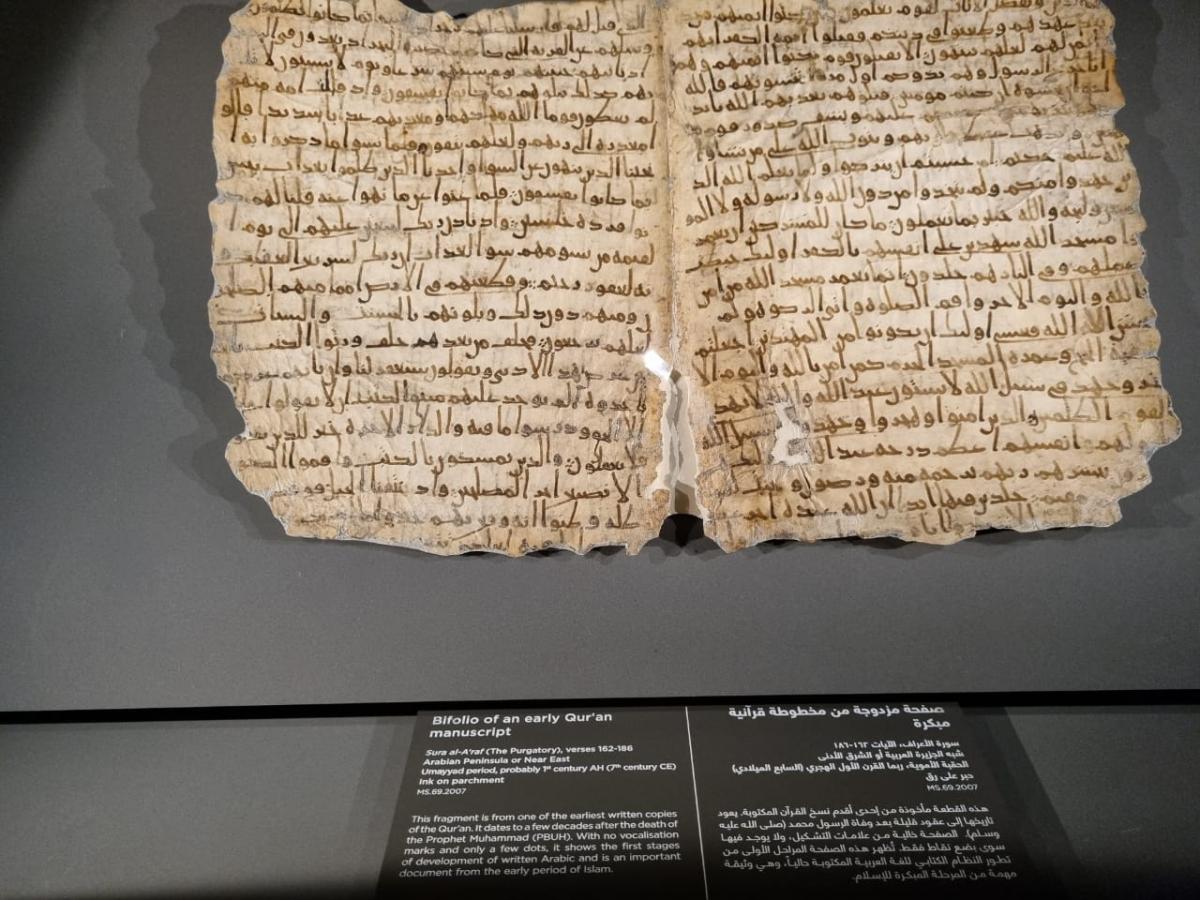

Todos los objetos reposan en vitrinas, preservados con máximo cuidado tratándose en muchos casos de piezas delicadas y milenarias. Como una de las primeras copias del Corán, por ejemplo, de que la que sólo se conservan dos hojas. Se exhibe en una sala que agrupa, justamente, manuscritos del libro sagrado de los musulmanes provenientes de las más recónditas regiones. Otra sala cuenta sobre la cotidianidad de la vida islámica, con un precioso despliegue de pañuelos, cristalería y vajilla; y más allá se explican las prácticas funerarias con un cenotafio proveniente de la India. Y hay un espacio que explora el costado científico y la tradición viajera de los pueblos árabes, por medio de calendarios, brújulas, monedas y hasta antiguos tratados de medicina.

El segundo piso le abre una puerta a los tiempos de gloria del Imperio Otomano y a la influencia que desplegó sobre Oriente y sobre Occidente, convirtiendo al Mediterráneo en una autopista marítima que irradiaba comercio y cultura. La reproducción del interior de una casa de Damasco, con las alfombras, sillones, adornos y su cúpula tallada en madera, es un punto inevitable para sacarse una foto. Al lado se destaca un kaftan bordado en oro. Y más allá, en una de las galerías más concurridas, se despliega otra faceta de los pueblos árabes: la guerrera. La estrella de la sala es la reproducción de un soldado, a caballo y vestido para la batalla. Lo rodean vitrinas colmadas de espadas, uniformes, arcos y flechas; cimitarras, dagas, puñales y cotas de malla. Sobre una pared reposa el cuerno que soplaban para convocar las tropas al combate. Presionando un botón se escucha ese sonido estridente, la orden que tantas veces sonó ordenando una carga.

Antes de la despedida hay tres cosas que el visitante no puede dejar de hacer: tomar un cafecito en el restorán con vista a la bahía -cuya carta ofrece lo mejor de la comida francesa-; recorrer los escaparates de la tienda de regalos, una tentación porque dan ganas de llevarse todo; y disfrutar de la puesta de sol desde la terraza-mirador, un espectáculo que bien vale este paseo mundialista en el que el fútbol, por unos minutos, se toma un respiro.