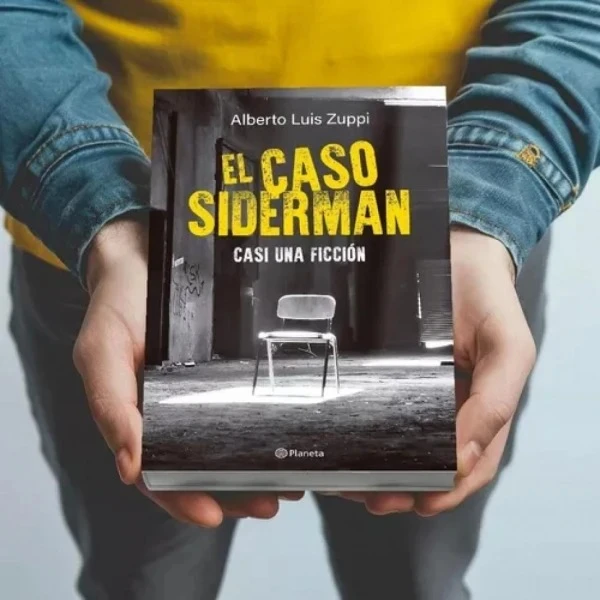

EL CASO SIDERMAN. CASI UNA FICCIÓN / ALBERTO LUIS ZUPPI (Planeta - Buenos Aires)

En 1962, Alexander Solzhenitsyn sorprendió al mundo, y estremeció a la Unión Soviética, con “Un día en la vida de Iván Denísovich”. La obra describía cómo era la cotidianidad en un campo de concentración durante el stalinismo. Los horrores descriptos son diarios. La injustica impune. El hambre abundante. La tirana sinrazón. La fatiga imperecedera. La extrema despersonalización (no hay nombres sino códigos: SCH-854 es el de Iván). Las humillaciones canallas. La violencia sistémica. El frío omnipresente. La perpetua impotencia.

Solzhenitsyn consigue publicar su texto dado el coraje de Alexandr Tvardovski, el editor de la revista donde aparece, y gracias que el nuevo líder soviético, Nikita Kruschev, encara un proceso de “desestalinización”. Pero la “Crisis de los Misiles” detonada en Cuba se llevará puesto al premier y poco tiempo después “Un día en la vida de Iván Denísovich” resulta prohibida en la URSS. ¿La razón? Es un relato verídico, con licencias narrativas. Es una novela de “no ficción”. El protagonista es el autor. Era un sobreviviente quien narraba que los hombres eran superfluos para el comunismo.

El escritor (en 1970 recibirá el Nobel de Literatura) había sido soldado del Ejército Rojo en la II Guerra Mundial y, desde el frente de batalla, escribió cartas cuestionando la tarea del “camarada” Iosif Stalin. Así que en 1945 fue condenado a 10 años de trabajos forzados. En 1953 salió del gulag para seguir en “confinamiento” hasta 1956. Formalmente, lo habían condenado por el delito de haber caído prisionero de los alemanes. Cualquier excusa habilitaba el ultraje de los seres humanos.

1974

La evocatoria de ese libro señero, que mostró al mundo que el totalitarismo, como su nombre denuncia, es capaz de todo, es tan necesaria como ineludible cuando se lee El caso Siderman, del abogado y escritor Alberto Luis Zuppi. Este libro, que editorial Planeta publica en la colección “Historia Argentina”, presenta, documentadamente, el calvario del empresario José Siderman durante la última dictadura militar. Pero también antes. Y después. Así que no hay “un día en la vida” de ese hombre, sino tres. Como tres son los tomos de “Archipiélago Gulag”, la obra cumbre de Solzhenitsyn. Con un pavoroso detalle: Tucumán es el último círculo del infierno narrado por Zuppi.

El primer horror fue el secuestro del empresario, perpetrado por Montoneros en diciembre de 1974, durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón (Juan Domingo Perón había muerto el 1 de julio de ese año). Los primeros ocho capítulos de “El caso Siderman” están consagrados a reconstruir ese hecho con puntilloso detalle. Están secuenciadas las tareas de seguimiento de la familia. Y el ataque de sujetos vestidos de policías, en la ruta hacia El Corte, a plena luz del día. Y la preparación de “la cárcel del pueblo” en una casa alquilada en Yerba Buena. Y el hueco en la tierra donde fue confinado el secuestrado. Y el “semáforo” del que dependía su vida. En la boca del pozo prendían una luz verde cuando le llevaban comida o le tiraban agua para paliar el calor. La luz amarilla le indicaba que no podía hacer ruido. Si se encendía la roja, le avisaron, lo fusilarían a los cinco segundos.

Carlos Siderman, hijo de José, fue el encargado durante días interminables de tramitar créditos bancarios; acudir a prestamistas; hipotecar inmuebles; pedir ayuda a personas muy cercanas a la familia, que le dieron la espalda; recibir donaciones impensadas (los Siderman profesan la fe judía y un obispo les entregó joyas para ayudarlos). Terminaron pagando un rescate de U$S 1 millón, sin saber si el jefe de la familia volvería o si Montoneros lo ejecutaría como había hecho, en agosto de ese mismo 1974, con el ingeniero José María Paz, cuando era director del Ingenio Concepción.

1976

Luego vino lo peor. El mismísimo 24 de marzo de 1976, cuando los militares concretaron el golpe de estado, secuestraron a José Siderman de su propia casa. Lo llevaron, encapuchado, hasta lo que él, por los azulejos de las paredes, identificó como la Jefatura de Policía. Su delito: profesar la fe judía. Prueba suficiente para que quienes luego perpetraron el genocidio argentino dieran rienda suelta su antisemitismo. A patadas le rompieron las costillas, mientras le gritaban “movete, judío hijo de puta”. Le aplicaron la “picana” para que confesara “la conspiración judía”, sus “socios” en esa conjura, y su “papel” en ese complot que sólo existía en la cabeza de los imperdonables.

Lo golpearon en el rostro hasta desfigurarlo, le quemaron un testículo por las torturas con electricidad y le prodigaron múltiples fracturas. Luego de que su hijo Carlos, otra vez, removiese cielo y tierra (esta vez, había amigos que le contestaban “no me vuelvas a llamar”), lo dejaron libre. Con una nota en un bolsillo firmada por “El Grupo ‘Nazionalista’ Tucumán” (sic), que lo intimaba a dejar el país en 24 horas. Entonces comenzó el exilio de los Siderman: primero José y su esposa Lea; de inmediato los hijos de Carlos y quien entonces era su esposa. Después, el propio Carlos. Finalmente, su hermana y su familia. Ella salió del país desde Ezeiza porque el pasaporte de entonces daba cuenta de su apellido de casada. Los demás Siderman, disimuladamente, previa escala en Uruguay. Carlos lo hizo casi clandestinamente en un bote de recorridos turísticos por el Tigre que hacía escala en la localidad de Carmelo, en el vecino país. Todos se radicaron en los Estados Unidos.

1981

Todavía quedaba un escarnio más. En 1981, la hija de un hermano de José radicado en Italia anunció su casamiento. Así que él y Lea hicieron las valijas. Días después de su arribo, el ciudadano turco Mehmet Ali Agca atacó a tiros e hirió a Juan Pablo II. Las fuerzas de seguridad italiana activaron todos los controles de inteligencia y detectaron que Siderman tenía pedido de extradición de Argentina. Fue detenido y encarcelado en una prisión con criminales comunes.

La dictadura lo acusaba de haber “vaciado” sus empresas en Tucumán y de haber falsificado un certificado de buena conducta de la Policía de la Provincia para obtener su pasaporte. El caso llegó a los Tribunales de Italia. Según narra Zuppi, cuando le dieron el beneficio de la prisión domiciliaria, desde Israel le ofrecieron un pasaporte para que se fugara a ese Estado y desde allí retornase seguro a Estados Unidos. Siderman se rehusó y decidió que su caso se resolviera en las Cortes italianas. Allí probó con documentación que los cargos en su contra eran inventados y los jueces fallaron en su favor. Sentenciaron que las autoridades de facto de la Argentina querían “disponer físicamente” de Siderman “con otros fines” que nada tenían que ver con los invocados en el pedido de extradición.

Los capítulos finales del libro están consagrados a la búsqueda de Justicia por parte de José Siderman: por un lado, su denuncia constante, en conferencias incesantes, sobre los delitos de lesa humanidad perpetrados por los golpistas del 76. Por otro lado, interpuso una demanda que alegaba que el gobierno de facto, el Estado tucumano y varios civiles y militares conspiraron para perseguirlo, montando acusaciones falsas fundadas en el antisemitismo, para destruir sus negocios, someterlo a torturas y privarlo de su libertad, entre otros crímenes. Demandaba un resarcimiento. En 1985 hubo un pronunciamiento adverso en la Justicia de EEUU. Pero tras apelar esa decisión consiguió que fuera revertida en 1992. El libro concluye con el acuerdo entre las partes en 1996. Ese pronunciamiento se convirtió en un verdadero “leading case” que se enseña en Derecho Internacional Público: un particular que perforó la inmunidad que un país reivindica frente a los otros desde los tribunales de un Estado donde no se produjeron los crímenes que fueron llevados a juicio.

Las 270 páginas están escritas con un ritmo ágil, que le imprime dinamismo a la prosa. En todo caso, se cuela en algunos pasajes cierto tono elegíaco respecto de la figura de José, propio de que reconstruir ese pedazo de la historia obliga a apelar al testimonio del hijo, que expresa esa devoción por su padre.

Cabe recordar que el acuerdo indemnizatorio entre la Argentina y la familia Siderman, durante el menemismo, no estuvo exento de polémicas. Incluso, con epicentro en Tucumán. La familia de la empresaria Sonia Mejail reivindica ser la propietaria del Hotel Corona, que fuera de los Siderman. Pero el juicio en EEUU, da cuenta Zuppi, no gira en torno del hotel. Y el libro no aborda esa polémica porque escapa a su objeto, que se circunscribe, en este último tramo, al caso que se ventila en las Cortes de los Estados Unidos.

Vida que refleja los 70

Con independencia de ello, el valor inestimable de El caso Siderman es que le pone no sólo un rostro y un nombre, sino una vida y una historia a la violencia de los 70. En la primera mitad de esa década, la violencia de los civiles, con grupos armados que el propio Perón acicateaba durante su exilio en España, y que cuando retornó a la Argentina jamás pudo conjurar. El país, entonces, quedó sometido al imperio de la anomia entre las guerrillas de filiación marxista y la Alianza Anticomunista Argentina, la fuerza paraestatal conducida por el comisario y ministro peronista José López Rega. En la segunda mitad, el terrorismo de estado sobreviniente, cuando los argentinos tenían un Ejército para que los protegiera de la guerrilla, pero no con un Ejército que los protegiera del Ejército.

“Casi una ficción” es el subtítulo del libro de Zuppi. Qué tragedia que todo fuera realidad.

© LA GACETA

PERFIL

Alberto Zuppi es abogado, profesor universitario, autor de numerosas obras de derecho publicadas en Estados Unidos y Argentina. Es autor de las novelas policiales El equilibrista y La víbora oculta, y de los ensayos Los otros juicios de Nüremberg y AMIA: an ongoing crime.