Decía Borges que “nadie es la patria, pero todos lo somos”. Lo mismo ocurre con la justicia y el pan: no pertenecen a uno, sino a todos. Y cuando faltan en la mesa de un hermano, la herida no es solo suya, sino de la humanidad entera. En este tiempo en que recordamos a San Cayetano, el Santo del Pan y del Trabajo, la Iglesia nos advierte sobre la peor de las pobrezas: la indiferencia. Esa costumbre de pasar junto al dolor como si fuera parte del paisaje, de medir la vida en cifras, índices e inflaciones, olvidando que detrás de cada número hay un rostro, un plato vacío, un hijo esperando. Neruda escribió que “el pan es el abrazo caliente de la tierra”. Y sin embargo, todavía hay manos abiertas que solo recogen aire. Benedetti nos enseñó que la solidaridad no se declama, se ejerce, y que un gesto pequeño puede cambiarle la vida a alguien para siempre. San Cayetano, con su paso humilde, nos recuerda que el trabajo es la oración más alta, y que la dignidad no se negocia. Que la verdadera justicia social no nace de informes técnicos ni balances contables, sino del gesto sencillo que reparte el pan, abre una puerta y ofrece oportunidad. Por eso, lector, hoy lo invito a mirar más allá del vidrio empañado de la indiferencia. Que este San Cayetano nos encuentre sembrando trigo donde antes hubo miedo, levantando hornos donde otros pusieron muros y ofreciendo dignidad en vez de limosna. Porque no todo se mide en porcentajes ni en estadísticas: el valor de un pueblo se mide en la cantidad de manos que se tienden, no en la frialdad de sus gráficos. Y porque la esperanza, como la poesía, solo vive si se reparte.

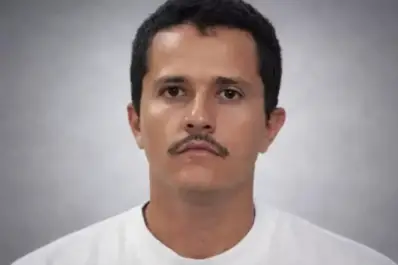

Jorge Bernabé Lobo Aragón