VIGENCIA. Desde hace más de 40 años, Waters se ocupa de temas como el hambre, la guerra, la intolerancia, la desigualdad social, el fascismo, que actualmente están recrudeciendo.

VIGENCIA. Desde hace más de 40 años, Waters se ocupa de temas como el hambre, la guerra, la intolerancia, la desigualdad social, el fascismo, que actualmente están recrudeciendo.

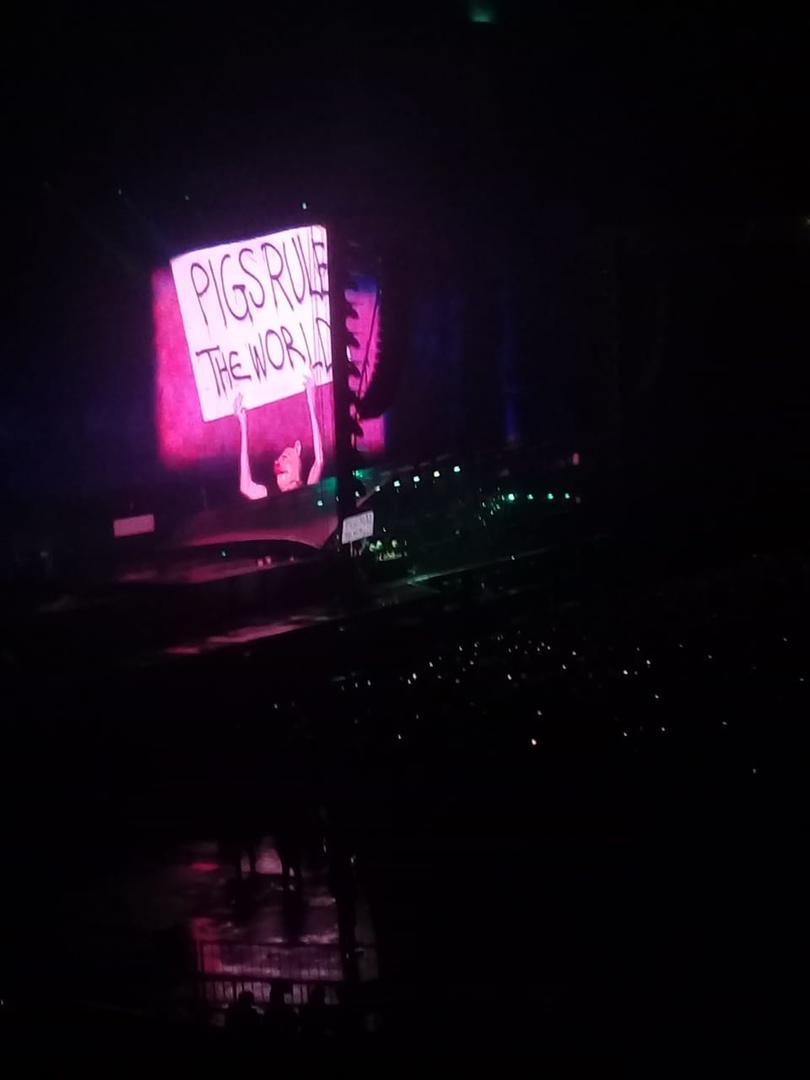

Detrás de la máscara del cerdo está Roger Waters. La banda brinda con champán sobre el escenario mientras suena el puente instrumental de “Dogs” y Waters interactúa con los privilegiados apiñados en el campo. Levanta carteles, gesticula incansable, mira al público a los ojos. Nadie podría imaginar que ese animal de escenario capaz de conmover a la multitud en las noches de La Plata sea el mismo que llegó a escupir a un fan en pleno concierto. Si la gira “Us+Them” fuera el canto del cisne en la carrera de Waters salta a la vista que la disfruta en paz consigo mismo. Waters, el mismo que renegaba del rock de estadios, tal vez porque sabía que a su Pink Floyd le quedaba poca nafta en el tanque, lleva 20 años haciendo del encuentro con las masas un ritual. Ese es un milagro rockero.

En un momento clave de su devenir artístico Waters decidió esconderse. El episodio del escupitajo al fan, durante un show en Canadá, fue demasiado incluso para él. Era la gira de “Animals” y Waters no soportaba que la gente se distrajera de la música. Entonces, harto, construyó “The Wall” y se dispuso a dar su mensaje amparado tras un muro de concreto. Cuando la pared explotó se llevó puesta a la banda y Waters empezó de nuevo. Mientras David Gilmour conducía a su propio Floyd a puertos musicales, Waters hizo de su carrera solista un manifiesto. Transicionó en los 80/90 y renació en los 2000 convertido en el más político de los frontmen. Sus conciertos proponen una catarata de consignas jugadas, con nombre y apellido en pantalla gigante, amparadas en el más formidable de los soportes: un clásico detrás de otro.

A esta altura, con 75 años y el estatus de leyenda adherido al uniforme (riguroso negro), Waters está en el lugar que le gusta. Dice y canta lo que piensa sin importarle si el resto de la humanidad está o no de acuerdo con él. La particularidad es que los temas de los que viene ocupándose hace más de 40 años (la guerra, el hambre, la intolerancia, la desigualdad social; básicamente, el fascismo) no sólo se mantienen vigentes, sino que recrudecen. Que Donald Trump sea el principal blanco de las diatribas de Waters sintetiza el signo de los tiempos. A Waters no le importa meterse con el –se supone- hombre más poderoso del mundo, en la medida en que se ese mundo tome conciencia de lo que Trump representa.

“Los cerdos manejan el mundo”. Waters camina con el cartel y es mensaje y es despliegue escénico.

“Los cerdos manejan el mundo”. Waters camina con el cartel y es mensaje y es despliegue escénico.

Waters nunca fue la estrella Pink Floyd sobre el escenario. Ese rol le cabía a Syd Barrett y lo heredó Gilmour, imponente a partir de la voz y el fraseo de la guitarra. Desde la gira de “The pros and cons of hitch hiking”, ya en solitario, Waters fue amoldándose al papel y tanto le tomó el gusto que hoy no podría vivir al margen del spot. El Waters versión 2018 toca mucho menos que antes –en algunos pasajes el bajo, en otros la guitarra- porque luce más enfocado en el despliegue escénico. Está cantando admirablemente bien, pero además se divierte con la faceta actoral. Hay mucho de performance en su show y eso lo obliga a caminar, a correr, a disfrazarse y hasta a colgarse de las muñecas, simulando una tortura en vivo. Además se ríe muchísimo y no deja de arengar. Se lo ve feliz y es el feedback que reclama.

El set list de La Plata fue magnífico. No inmejorable, porque siempre habrá canciones de Pink Floyd que se extrañan. Pero Waters tocó “The dark side of the moon” casi completo (apenas omitió “Any colour you like”) y el 66% de “Animals” (quedó debiendo “Sheep” y la breve “Pigs on the wing”). Además, dos de los pasajes musicalmente más impactantes llegaron de la mano de “One of these days” y “Welcome to the machine”. Waters le rindió tributo sonoro a su propia obra y también a la imaginería visual que puso a Pink Floyd a la vanguardia gracias a una puesta en escena que ni siquiera se opacó con el diluvio del sábado, transformando al show en un maravilloso concierto acuático. Waters invitó a Gieco a cantar, se calzó el pañuelo verde en el cuello y se mojó con todo el placer. Esos gestos valen tanto con las pirámides de lásers, los dibujos de Gerald Scarfe y los cerdos voladores.

Viejo zorro del rock, Waters siempre dio en la tecla a la hora de armar las bandas que lo contienen. Sus formaciones son invariables selecciones de grandes músicos y en La Plata lo ratificó con una particularidad: el notable parecido del guitarrista (y cantante) Jonathan Wilson con el Gilmour de los 70. ¿Casualidades a esta altura de la soirée? Eso sí: quien haya piantado un lagrimón durante “The great gig in the sky” habría llorado a mares con una foto de Rick Wright en la pantalla.

McCartney, Jagger, Richards, Dylan, Gilmour (y agreguen aquí el nombre a elección) comparten con Waters el mismo destino: la fecha de vencimiento. Verlos es una caricia al espíritu que cada uno aprovecha como le sale. Pero Waters no es sólo un rockero oportunamente subido al tren del revival de las glorias pasadas. Sí, toca un repertorio que ya va orillando el medio siglo. Pero mientras infinidad de colegas se rinden al formato Disney para alimentar sus shows, Waters mantiene la independencia del discurso y estructura su espectáculo desde el compromiso. Su compromiso, por supuesto. Por estos tiempos no va quedando del todo claro qué es eso del arte y de su mirada del mundo, así que Waters lo pone en contexto.