“Si no puedes soñar golpea los baúles polvorientos”. Del poema “Mejor es levantarse”, de Fayad Jamís (1930-1988).

No deja de ser revelador lo que, en la pausa cuarentena de la pandemia, termina expuesto, visibilizado por el elogio forzado de la quietud. En los tiempos en que imperaba la movilidad (aquellas épocas en que la libertad de transitar a lo largo del país era una libertad en ejercicio), la celebración del 9 de Julio era popular entre los ciudadanos y, a menudo, una obligación formal para los jefes de Estado. Apenas si venían los presidentes (y salvo excepciones, no por mucho tiempo) y algunos mandatarios provinciales vecinos. Ayer, cuando todo se focalizó en Buenos Aires, todos los gobernadores se dieron tiempo (siempre es feriado) para participar de la ceremonia convocada por el presidente Alberto Fernández, y celebrada en Buenos Aires. Ese distrito cuyo centralismo, justamente, desafió hace dos siglos el Congreso de Tucumán.

Para que tamaña malversación de las formas pueda operar, incluso con una pasmosa naturalidad, la materia del 9 de Julio tiene que haber sido subvertida mucho antes. Durante esta semana, las producciones de LA GACETA en sus diversas plataformas han dado cuenta de la profunda carga de ciudadanía, federalismo y representatividad de la fecha. Es evidente que todo ello, en diversos grados, está en crisis. Pero debajo, en los cimientos de esos principios, hay una sustancia, un sustrato, que también colapsa. Ningún otro sino la Verdad.

El 9 de Julio de 1816 es, también y esencialmente, la hora de la verdad. La hora en la que hay que decidir si se volverá a ser un territorio tributario de los reyes de España; o si se quiere una monarquía constitucional similar a la británica; o si se admitirá una monarquía incaica como la que proponía Manuel Belgrano; o si la opción será por una república libre y soberana. Es la hora de la verdad porque los ejércitos realistas están en la frontera. Y porque las tensiones internas no son menores entre federalistas y centralistas. Es la hora de la verdad porque para sostener la decisión tomada no hay que poner en juego la imagen en las encuestas: los diputados de entonces se juramentaron “al cumplimiento y sostén” de la Independencia “bajo el seguro y garantía de sus vidas, haberes y fama”. Es la hora de la verdad porque la circunstancia histórica parece marcar una encrucijada: si no hay verdad, que no haya nada.

Ese camino se ha abandonado. No sólo aquí, por cierto. Pero también aquí. Una razón para ello es expuesta por Hannah Arendt en su ensayo Verdad y política. Ella rememora el adagio atribuido a Fernando I, sucesor de Carlos V: Fiat iustitia, et pereat mundus. “Que se haga justicia y desaparezca el mundo”. Arendt deja una pregunta retórica: “¿se debe hacer justicia cuando está en juego la supervivencia del mundo?” El equivalente es si puede ser sacrificada la justicia para que el mundo permanezca.

“Si se reconsidera el antiguo dicho latino, resulta un tanto sorprendente que el sacrificio de la verdad en aras de la supervivencia del mundo se considera más fútil que el sacrificio de cualquier otro principio o virtud. Mientras, inclusive, podemos negarnos a plantear la pregunta acerca de si la vida sería digna de ser vivida en un mundo privado de ideas como Justicia y Libertad, curiosamente no es posible hacer lo mismo con respecto a la idea de Verdad, al parecer mucho menos política”. Hay revoluciones con proclamas como “patria o muerte”, “libertad o muerte” o “justicia o muerte”, pero “verdad o muerte” no es pasión de multitudes.

Este 9 de Julio ha pasado con mucho más que una confirmación de que la verdad es prescindible. Porque en definitiva, como reconocía la propia filósofa, “nadie ha dudado jamás que la verdad y la política nunca se llevaron demasiado bien, y nadie, por lo que yo sé, puso nunca la veracidad entre las virtudes políticas”. Pero la particularidad de la coyuntura de este 204 aniversario de la fundación del país es que la verdad ya ni siquiera es buscada. Y eso se debe a que, contra la tesis de Arendt, nos estamos habituando a un mundo sin justicia.

Otros sacrificios

Ayer al mediodía, el presidente Alberto Fernández, durante su discurso, expresó que “el primer deber es decir la verdad”. Una aserción que no sólo le da enorme actualidad a ese valor, sino que lo entroniza como una obligación estatal suprema. Ese imperativo engrandece al primer mandatario, en los términos de Arendt. “Ningún mundo humano destinado a superar el breve lapso de la vida de sus mortales habitantes podrá sobrevivir jamás si los hombres se niegan a hacer lo que Heródoto fue el primero en asumir conscientemente: legein ta eonta, decir lo que existe -planteó la pensadora alemana-. Ninguna permanencia, ninguna perseverancia en el existir, puede concebirse siquiera sin hombres deseosos de dar testimonio de lo que existe y de lo que se les muestra porque existe”.

En contraste, poco se ha avanzado durante los primeros nueve meses de esta gestión en la búsqueda de verdades. Esta semana fue beneficiado con prisión domiciliaria el empresario santacruceño Lázaro Báez, dueño de Austral Construcciones, procesado en causa de lavado de activos. Fueron puestos en libertad el ex ministro de Planificación, Julio de Vido, y el ex secretario de Coordinación del área, Roberto Baratta, procesados en la causa “Cuadernos de la corrupción” (el primero guarda prisión domiciliaria por una causa sobre presunta corrupción en la mina de carbón de Río Turbio). Le dieron el beneficio del arresto domiciliario al ex vicepresidente Amado Boudou, condenado por el escándalo de la imprenta de billetes Ciccone Calcográfica. Excarcelaron a Jorge Chueco, el abogado de Lázaro Báez, en la causa “La ruta del dinero K”. También a Gerardo Ferreyra, dueño de Electroingeniería, en la causa “Cuadernos”. E igualmente a Fernando Esteche, ex líder de Quebracho, procesado en la causa que investiga la firma de un acuerdo secreto entre la Argentina e Irán, conocido como “Memorándum de Entendimiento”. En ese expediente también Cristina Kirchner está procesada, con pedido de desafuero y detención, por presunto encubrimiento por el atentado a la AMIA, ese ataque contra Argentina que el 18 de julio de 1994 mató a 84 compatriotas. No se ha arribado a la verdad sobre ese acto terrorista. El último fiscal que investigaba la causa, Alberto Nisman, apareció sin vida en su departamento en enero de 2015: es la muerte más escandalosamente dudosa de la historia democrática de este país.

Durante esta semana fue asesinado Fabián Gutiérrez, ex secretario de los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández, quien era testigo colaborador (“arrepentido”) en la causa “Cuadernos”. Para el oficialismo, es un homicidio en el marco de un robo. Para la oposición, es la ejecución de uno de los hombres que más podía comprometer al kirchnerismo en la Justicia. Es, además, la muerte de otro colaborador de los ex mandatarios que había experimentado un enriquecimiento exponencial: había multiplicado sus bienes 15 veces. El otro era Daniel Muñoz, devenido millonario, fallecido en 2016.

Claro que este sacrificio de la verdad no es patrimonio del kirchnerismo. Durante el fracasado gobierno de la Alianza estalló uno de los mayores escándalos de la historia institucional del país: se denunció que el Poder Ejecutivo había sobornado a senadores para que aprobaran un régimen de flexibilización laboral. Fueron a juicio varios ex miembros de la Cámara Alta, el ex presidente Fernando de la Rúa, y el ex secretario parlamentario Mario Pontaquarto, quien confesó ser el pagador de las coimas. Resultado: todos absueltos por falta de mérito.

Ni hablar del menemismo: pese a estar condenado por tráfico de armas a Ecuador y Croacia (se voló el pueblo de Río Tercero para intentar ocultarlo), y por pago de sobresueldos, al ex presidente Carlos Menem se le permitió ser nuevamente candidato a senador en 2017 (hoy ocupa ese escaño) en nombre de que no hay sentencia firme. Claramente, es más fácil declarar la independencia de este país en un congreso revolucionario, y habilitar con ello un proceso constituyente originario, que conseguir un fallo definitivo contra la corrupción en los Tribunales argentinos.

Otras inquisiciones

Dos cosas en común tienen todas estas causas y sus derroteros. La primera es que, en materia de poder político, la verdad es lo que menos importa. “¿Qué significa esto para la naturaleza y la dignidad del campo político, por una parte, y para la naturaleza y la dignidad de la verdad y de la veracidad, por otra?”, inquirió Arendt. “¿La verdad impotente no es tan desdeñable como el poder que no presta atención a la verdad?”, trepanó. La segunda cuestión es la larga claudicación de la Justicia argentina.

La falta de justicia, se sabe, engendra impunidad. Pero la impunidad no es el fin de la cadena de disvalores. No es estéril. Por el contrario, fomenta una verdadera “economía del delito”. ¿Por qué no hacer cualquier cosa (sobornar representantes del pueblo, robar al Estado con sobreprecios en la obra pública, hacer estallar pueblos enteros para maquillar un delito anterior, o encubrir demenciales atentados, si en el peor de los casos sólo se estará un par de años en prisión y en el común de los casos no ocurrirá absolutamente nada? ¿Por qué no arriesgarse a purgar algunos meses tras las rejas si el botín que se amasará en el abuso del poder representa una fortuna que, en libertad y fuera de la función pública, sería imposible conseguir? ¿Cuánto pesa la condena social en la balanza, si en el otro platillo habrá millones y más millones, y la inacción judicial hará que todos los imputados siempre vayan precedidos por el potencial “presuntamente”? ¿Porque el poder político se autoimpondrá límites, si el Poder Judicial que por naturaleza republicana debe hacerlo ha resignado esa función?

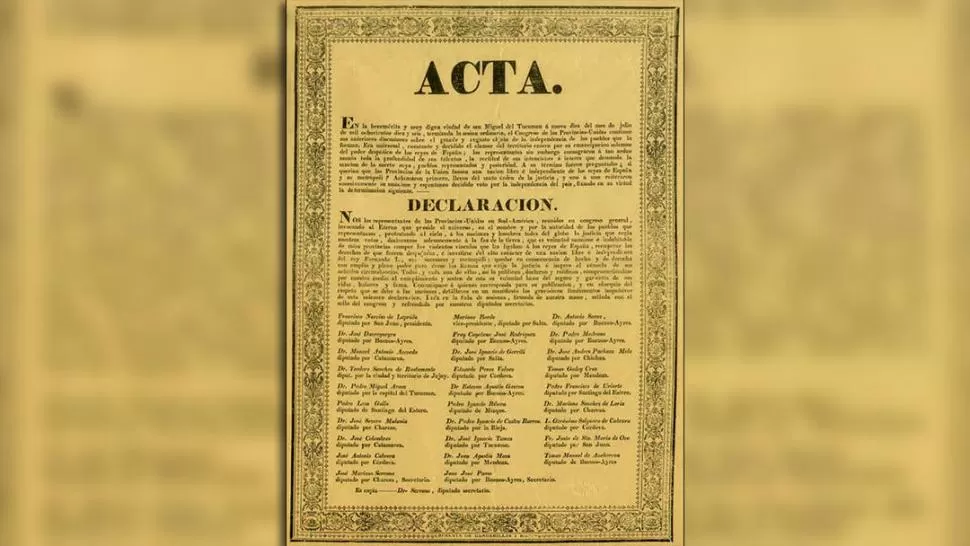

Ayer, el Acta de Declaración de la Independencia, recitada por niños argentinos en español, en qom, en guaraní y en quichua, no es ya sólo un texto funcional, sino un documento público que interpela estos tiempos. La justicia es el valor irrenunciable del que habla Arendt, y es también el basamento de la emancipación de este pueblo. Los patriotas que suscribieron esa acta lo hicieron “en nombre y por la autoridad de los pueblos que representamos, protestando al Cielo, a las naciones y hombres todos del globo la justicia que regla nuestros votos”. Justicia es libertad.

El 9 de Julio se va casi como una inquisición. Los próceres de la independencia soñaban otra patria. Entonces golpean conciencias históricas desde sus ataúdes polvorientos.