No deja de llamar la atención que la Argentina haya tardado mucho más en constituirse como nación organizada que en haberse independizado de la Metrópoli. Si liberarse de España le llevó un poco más de un lustro, diez veces más demoró en organizarse. Tanta morosidad en constituirnos exige entender este fenómeno de una manera no convencional: más que un análisis sociológico-político debería llevarse a cabo una auscultación psicológica de quienes fueron los antagonistas. Y es que no es descabellado suponer que si en esa época ya hubiese existido el psicoanálisis la mayoría de ellos habría sido carne de diván.

Del combate contra los realistas, pasamos sin solución de continuidad al cainismo, el método fratricida más antiguo, para resolver lo que la política se mostraba a todas luces incapaz. Al diálogo y la negociación los suplantaron la injuria y la espada. No teníamos constitución pero tuvimos sangre. Entonces la guerra civil fue la oblación gravosa que debimos pagar a tanta absurdidad y a tanto encono. Esa fatigada errancia por caminos equívocos no tuvo el esperado final que la ansiada promulgación de la Constitución de 1853-60 prometía, sino que, zigzagueante como una culebra maldita, la disolución acechó la patria hasta los días postreros de 1880, cuando el presidente Nicolás Avellaneda pudo, al fin, federalizar el fruto hasta entonces vedado: la ciudad de Buenos Aires, capital de la república desde entonces.

Un escenario sangriento

Para eso debieron encadenarse sucesos cruentos, pactos incumplidos, marchas y contramarchas: la malhadada constitución del 19; Cepeda I, en 1820, la caída del Directorio y la anarquía; el Tratado del Pilar de 1820; el Tratado del Cuadrilátero, en 1822; la fallida constitución unitaria de Rivadavia; la bala en el corazón que fusiló a Dorrego y “el Armagedón” de unitarios y federales; el Pacto Federal de 1831; Barranca Yaco y la crónica del asesinato anunciado de Facundo Quiroga; Rosas con la suma del poder público y su tiranía punzó; “el matadero”, pero no de ficción como el de Echeverría, sino en acto; Caseros y el exilio del déspota; la Constitución de 1853 y la Confederación Argentina sin Buenos Aires; Cepeda II y el Pacto de San José de Flores, en 1859, Pavón y el misterioso e inexplicable retiro de Urquiza; la Constitución reformada en 1860, con Buenos Aires incluida. Finalmente las presidencias de Mitre, Sarmiento y Avellaneda, los “tres mosqueteros” de la organización nacional, sobre quienes se proyectó impetuosa la sombra espiritual de nuestro D’Artagnan criollo, Juan Bautista Alberdi, cuya arma de combate fue la pluma en lugar del previsible florete. Para los cuatro, el enemigo principal no fue el cardenal Richelieu, como en la novela dumasiana, sino el gobernador estanciero, don Juan Manuel de Rosas.

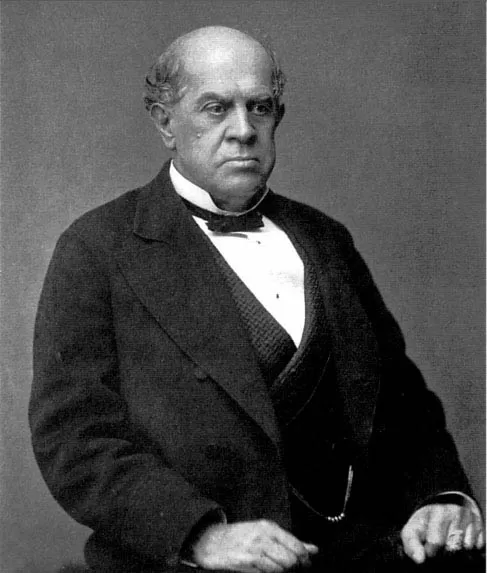

Este bosquejo sirve para columbrar el tiempo, los actores y las escenas que sirvieron de libreto para que Domingo Faustino Sarmiento pudiera interpretar uno de los papeles más deslumbrantes que el teatro de la patria le tenía reservado en un escenario cuyas tablas resbaladizas, bañadas con sangre de compatriotas, no le impidieron nunca hacer pie; muy al contrario, fue sobre ellas donde ejecutó sus contorsiones políticas más excelsas.

Sarmiento siempre supo que su destino y el de la patria eran uno y el mismo. Que ambos podían apretarse en un solo puño, y que ese puño no era otro que el suyo propio. Es así como también lo entiende Víctor Massuh en el epílogo de La Argentina como sentimiento, cuando señala que el cuyano “identificó la biografía del país con su autobiografía”.

La profecía cumplida

No quiso ser menos que Sócrates y tuvo él también su propio daimon y sus manes. Parecían ser ellos quienes le susurraban al oído los pasos que lo orientarían a la gloria. Esa intuición de que era un predestinado fue constante en toda su trayectoria y así lo dejó consignado en sus profusas cartas e incluso en sus textos canónicos. Uno de sus biógrafos insignes, Leopoldo Lugones, lo destaca: “Detrás de él, en el inmenso misterio de los orígenes, hay una causa inteligente que él percibe durante su misión terrenal, bajo una impresión de ayuda vigilante y una clara certidumbre de destino. [...] Aquel hombre fue verdaderamente un predestinado”. Y agrega, aludiendo a la inquebrantable confianza en su destino: “En 1848, a su regreso de Europa, cuando el poderío de Rosas estaba en su apogeo, envía secretamente desde Chile una circular a los gobernadores argentinos, en la cual se declara ya ‘futuro presidente de la República’”. No debemos perder de vista que esa temeraria osadía la escribió en el momento en el que el régimen de unicato dictatorial sobre las provincias disgregadas aún estaba lejos de convertirse en una república federal, y que su destino presidencial lo anunciará a los 36 años de edad —faltaban 20 años para que asumiera la primera magistratura—, cuando su figura apenas empezaba a trascender las provincias cuyanas a través de las páginas todavía frescas del Facundo.

Esta especie de profecía la reiteró apenas la batalla de Caseros cumplía sus primeros días y el exilio de Rosas era una realidad. Fue entonces cuando Sarmiento rompió con Urquiza aludiendo a cuestiones que poco tenían que ver con la verdadera causa que lo impulsaba a abandonar el país: su deseo indomable de ejercer un cargo preeminente en el nuevo gobierno. En los últimos días de febrero de 1852, minutos antes de embarcarse rumbo a Montevideo, le dijo a Bartolomé Mitre —quien lo había acompañado al puerto para despedirlo—: “Mitre, suya será la primera presidencia; pero no se olvide que me reservo la segunda”. Diez años después, Mitre asumía el cargo de primer presidente de la nación unificada. Al finalizar su mandato, en 1868, es precisamente Sarmiento el que lo sucede. La profecía estaba cumplida.

Genial y contradictorio, el cuyano fue desmesura, ego ardiente —sus oponentes lo apodaron “Don Yo”—, polémico irredimible e idealista romántico. La Argentina fue su sentimiento, su pasión y su locura. Tanto que, ya anciano, con la mengua de sus fuerzas vitales, no cejó en volver a la presidencia de esa Argentina agonal a la que nunca dejó de amar. Ya lo había intentado al final del gobierno de Avellaneda, y ahora que Julio Argentino Roca presidía el país y operaba su sucesión en favor de Juárez Celman, vuelve a la carga. Está indignado y lo hace saber a través de sus diatribas en la prensa. Roca tratando de calmarlo va de visita a su despacho. El genio iracundo de Sarmiento se deja ver en el siguiente intercambio:

— General, meta el dedo en el tintero.

— Está seco —le responde Roca.

— Sí, claro, está seco porque acabo de escribir cinco artículos contra usted.

El caldo sarmientino

El legado de Sarmiento divide aguas. No podría ser de otra manera. Considerar su vida y su obra a la luz de la historia no puede sino generarnos cuanto menos pasmo: Maestro y educador formidable. Periodista rabioso que no cesó de escribir y de fundar diarios hasta sus últimos días. Escritor maratónico y exquisito, autor del Facundo, Recuerdos de provincia, Argirópolis y Conflicto y armonías de las razas en América. Soldado a las órdenes de Urquiza en la batalla de Caseros. Político que accedió a todos los cargos a los que un ciudadano puede aspirar: de concejal a presidente. Impulsor del progreso a través de la educación, la ciencia y las telecomunicaciones. Hombre humilde que vivió siempre con lo justo y murió pobre. Pero también hay otro Sarmiento que la lupa miope del revisionismo agranda: Narcisista malhumorado y soberbio. Racista incurable que prefería sólo la inmigración anglosajona, rasgo acentuado aún más en una carta a Mitre donde le pide que “no ahorre sangre de gaucho”. Miserable vendepatria que proponía entregar la Patagonia a Chile. Unitario cuya sentencia “el mal argentino es la extensión” todavía incomoda. Pedante impiadoso que denostaba a los caudillos provinciales y a los habitantes rurales del país profundo rotulándolos de “bárbaros”.

Por lo dicho, definir de modo inequívoco a Sarmiento no es una tarea de fácil resolución. Esta notable particularidad lo convierte en un personaje propenso al debate polémico. Un debate que nunca podrá ser saldado. Podrá, por lo tanto, ser anatematizado por sus detractores o ensalzado por sus apologistas, pero imposible será soslayarlo, ya que la temperatura de sus palabras grabó a fuego el camino que recorrió la patria. Su verbo hirviente marcó los tiempos y disolvió la historia de los últimos 150 años en un caldo espeso e incandescente. Todos, de algún modo, nos cocinamos en el caldo sarmientino: los denostadores y los panegiristas.

© LA GACETA

Jorge Daniel Brahim – Editor y ensayista.