Por José Claudio Escribano

Para LA GACETA - BUENOS AIRES

Hemos asistido sin azoramiento, habituados a la desfachatez de algunos protagonistas de la política argentina, a que políticos rebajados en un soplo a la indignidad de haber dejado de ser candidatos presidenciales a horas del alborozo por la designación que los ungía, terminen aceptando como mascotas las caricias públicas de quienes los habían traicionado, y hasta las migajas de un infeliz nombramiento burocrático. Hemos asistido, con más impavidez que estupor, a cómo la vicepresidenta de la Nación calificaba de “fullero”, en argot de garito que la calle vulgariza como tramposo, a otro candidato que para colmo asentía con la sonrisa impostada de una máscara.

El centenario del nacimiento de René Favaloro, uno de los argentinos descollantes del siglo XX, opone una imagen que contrasta con esa otra, tan desdichada, tan triste, tan irreparable en principio, que pareciera pertenecer a una distinta cadena genética de argentinos. Después de graduarse en 1949, en la Universidad Nacional de la Plata, el doctor Favaloro partió a ejercer la medicina en Jacinto Arauz, un pueblo de no más de 3500 habitantes de La Pampa, sin crédito poblacional como para asegurarse menciones en los mapas de la República.

Dos razones determinaron la partida. Una, ética. Favaloro andaba un poco a la deriva. No estaba dispuesto a cumplir, para ingresar en un servicio hospitalario público de La Plata, con la exigencia de afiliarse al Partido Peronista, regla más estable, por motivos obvios, de la que tendría para miles de profesionales, a riesgo de perder el empleo, llevar en 1952 una corbata de luto por el fallecimiento de Eva Perón. La otra razón, más circunstancial y menos imperativa para un joven profesional tan íntegro como temperamental, fue que lo invitaron a instalarse en Jacinto Arauz por un par de meses a raíz de una enfermedad del médico del pueblo, Dardo Rachou Vega. Se quedaría allí por más de diez años, ejercitándose en el aprendizaje y la experimentación a que fuerza ocuparse de la salud de toda una población, por reducida que sea. Con el tiempo se sumó a esas andanzas el hermano, Juan José, también médico.

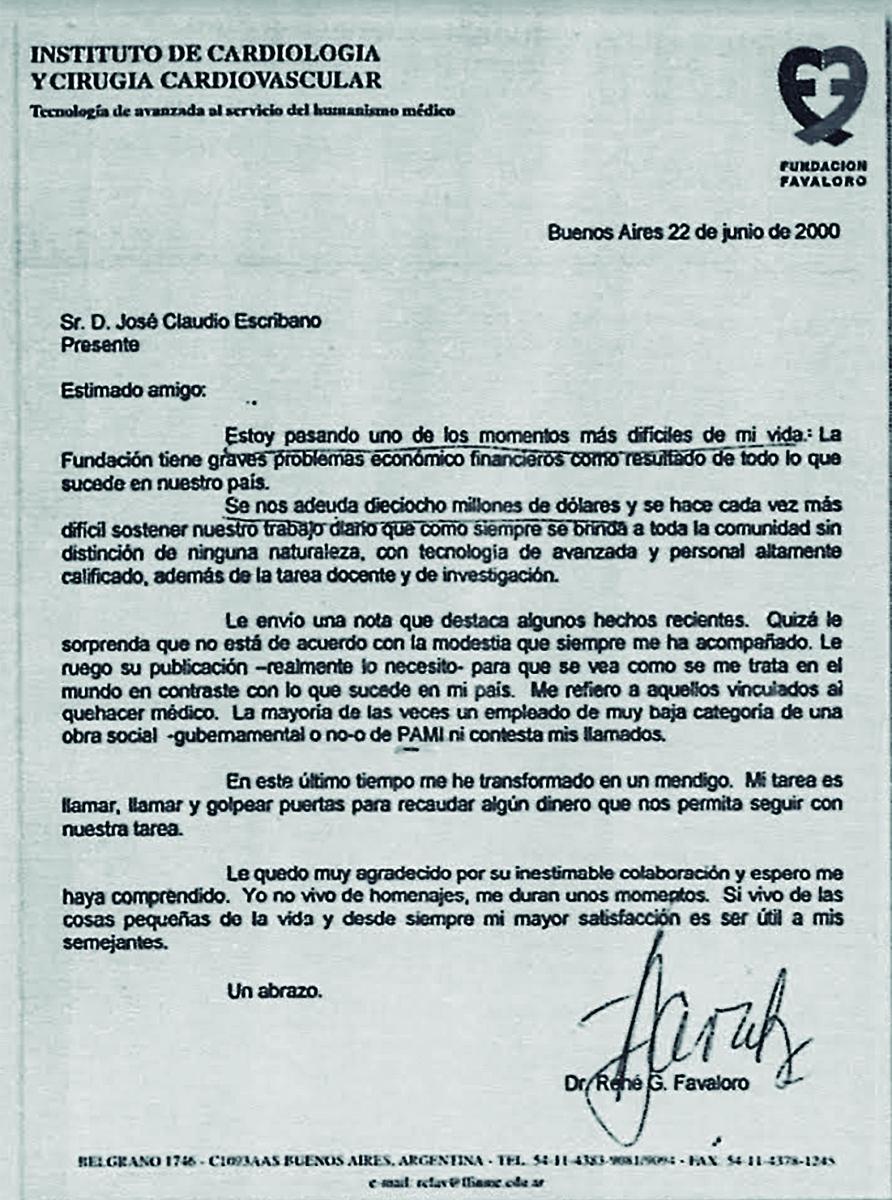

El lector tiene a la vista en esta página la carta personal que el 22 de junio de 2000 Favaloro me entregó en mano en la oficina de subdirector de La Nación, en la calle Bouchard. Me entregó, en realidad, dos cartas: la otra era para su publicación, como así ocurrió en seguida con detalles de las peripecias que Favaloro debía sortear a diario entre la máquina de impedir de la burocracia pública y las corruptelas de toda índole que afectaban la marcha ordinaria del instituto de cardiología vascular que había puesto en funcionamiento en 1992.

El suicidio de Favaloro, ocurrido el 29 de julio de 2000, alrededor de las 16, en su domicilio de Dardo Rocha 2965, en Barrio Parque, tuvo una repercusión inmensa, tanto en el país como en el exterior. La operación que había hecho en 1967 en la Cleveland Clinic, de reconstrucción de la arteria coronaria derecha de un paciente de 51 años, a través del procedimiento del bypass aorto-coronario, había cambiado el curso histórico de la cirugía cardiovascular. Su nombre fue propuesto para el Premio Nobel de Medicina y él mismo acarició por años la posibilidad de que le fuera conferido.

Más de una vez he reflexionado sobre la forma en que trabamos amistad. Tal vez el primer eslabón en un escalonamiento de hechos en esa dirección haya sido la Guerra de los Seis Días. Había sido librada en 1967 por Israel en defensa de su integridad frente al ataque concertado de varios países árabes, entre los que se destacaba Egipto por el liderazgo de una personalidad controvertida, pero de relieve mundial, como el general Gamal Nasser. La embajada argentina en Tel Aviv estuvo esos días en el punto de actividad pleno y más próximo en que puede colocarse una sede diplomática en solidaridad activa con el país en el que se halla destacada.

Eso explicaría el grado de agradecimiento ulterior de Israel hacia la Argentina y, en lo personal, hacia el embajador Rodolfo Baltiérrez, que había sido cronista político de La Nación, y volvería a serlo, años después. En 1974, por gestión del doctor Mauricio Baron y de uno o dos médicos más actuantes en la conducción del Sanatorio Güemes, y de reconocida pertenencia a la comunidad judía de Buenos Aires, recibí el pedido de Baltiérrez de conversar en algún momento con Favaloro. Este se había interesado en que tuviéramos un encuentro y aquellos acordaron con Baltiérrez que él era la persona indicada para resolver el asunto.

En 1974 nos reunimos con Favaloro un par de veces en el establecimiento médico de la avenida Córdoba. Así comenzó una relación que se prolongó hasta el infortunado 29 de julio de 2000, pero de la que no puede omitirse otra intercesión valiosa, como la de los amigos comunes de la Sociedad Distribuidora de Diarios y Revistas, en particular de Ángel Peco, “El Cholo”, su eterno secretario general y verdadero numen de la entidad. A su influencia se debe que en un vasto solar de la avenida Belgrano, entre Entre Ríos y Solís, ubicado al lado de la central distribuidora de periódicos y revistas, se halle el Instituto Favaloro junto con la Fundación de igual nombre que impulsó su creación y sostenimiento.

Fue por años un ritual que visitara las obras en construcción de lo que sería ese centro asistencial de avanzada, amplificado desde la muerte de Favaloro a otras disciplinas de la medicina, y constatar, guiado por Peco, la acumulación gradual del instrumental, en muchos casos importado, que serviría para las complejas especializaciones de su servicio médico. No sé de qué forma se recuerda en el Instituto Favaloro el concurso que hizo Peco en su tiempo en favor de las obras, pero no dudo de que sería justo ver un cuadro que tuviera presente a quien confió tanto en lo que el extraordinario cardiocirujano y su equipo significarían para la medicina argentina por añadidura a lo ya realizado. Por lo pronto, lleva el nombre de Peco el edificio de Solís que los distribuidores de diarios alquilan al legado de Favaloro y que está, junto con la sede central de aquellos sobre la avenida Belgrano, en el medio de tratativas, un tanto reñidas por el precio, para su venta a la Fundación y uso posible para su Universidad.

Favaloro había partido a los Estados Unidos a una edad en la que muchos otros médicos están de vuelta de una especialización en el extranjero. Se decidió por fin a incorporarse a un centro de primerísimo nivel después de largas reflexiones cuando estaba cerca de los 40 años. Su maestro, José María Mainetti, sobre quien alguna vez me dijo, con expresiva admiración, que era “el más grande artista que haya visto trabajar en un quirófano”, lo alentó sin intermitencias a esa aventura.

La última consulta, verdadera curiosidad por la dimensión ciudadana de los interlocutores, fue la que Favaloro mantuvo con Arturo Illia. “No vacile en irse”, lo instó quien por entonces no era más que un pergaminense afincado como médico en Cruz del Eje; un ex vicegobernador de Córdoba, a quien faltaban aun dos años para llegar a la Presidencia de la Nación. Creo que Favaloro narró la anécdota después de rezongar por muchas incomprensiones, entre las que incluía que, “habiendo hecho tantas cosas, hay gente que me tiene en cuenta porque dije que una copa de vino por día es buena para el corazón, pero solo una, ¿eh?”

Por algo Favaloro había consultado al doctor Illia. Latía en él un vago sentimiento radical como sucedía con su mentor, el doctor Mainetti. Se decía que Mainetti era una de las pocas personas en tutearse con Ricardo Balbín, el circunspecto jefe del radicalismo, afincado en La Plata.

Nadie imaginó los resultados deslumbrantes del viaje que finalmente emprendería en febrero de 1962 a los Estados Unidos el médico ya bien formado sobre la universalidad del cuerpo humano; el médico que de chico se había criado en el barrio de El Mondongo, así llamado por su vecindad con los frigoríficos de Berisso; el hijo de una familia de sicilianos, compuesta por Ida Raffaelli, modista, y por Juan Manuel Favaloro, carpintero. El hijo pródigo, modelo de la Argentina del largo período nacional de movilidad social ascendente, que volvería en 1971 convencido, según confesaba a los amigos, de que “no había verdadera cirugía cardiovascular en Buenos Aires”, y de que había llegado la hora de que la hubiera.

Volvió, para fortuna del país, con algunos discípulos: Armando Roncoroni, Liliana Grindfeld, y se le abrieron, a lo grande, las puertas del Sanatorio Güemes, donde un piso quedó por entero a su disposición. ¿Era el noveno? No lo recuerdo con precisión, pero sí la asiduidad con que frecuentaba el sanatorio por esa época el embajador argentino en Tel Aviv durante la Guerra de los Seis Días.

El retorno estuvo trabajado por no menos alternativas y dudas que el hoy tan celebrado viaje de ida a los Estados Unidos. Dos veces debió volar Favaloro a la Argentina a fin de explorar las posibilidades de su radicación en Buenos Aires y volvió las dos sin certezas sobre las posibilidades que su propio país podía brindarle cuando ya había concluido una obra clave en su especialidad: “Tratamiento de la Arterioesclerosis Coronaria”.

Volvió, logró éxitos profesionales rotundos en poco tiempo y creó, en 1975, la Fundación Favaloro, primer paso hacia el destino siguiente que se había prefijado. Fue notable que tanto su sensibilidad como sus intereses mentales lo sustrajeran de ceñirse con exclusividad a la profesión que le había otorgado celebridad mundial. ¿Cómo calibrar el sentido de la relación que había establecido con un periodista de temas políticos, sino por la inspiración por la que procuraba, después de haber cimentado una fama en la medicina, afianzar el mismo nombre proyectándolo hacia lo más alto de la política nacional? ¿Qué otro sentido tenía haber tendido puentes amistosos hacia quien nada tenía, absolutamente nada para darle en la ardua disciplina médica, y tampoco en el terreno incompatible del periodismo con las relaciones públicas y la publicidad, y apenas se desempeñaba como un veterano columnista político de La Nación, que por añadidura nunca firmaba lo que escribía de manera regular?

Llama la atención que Favaloro haya escrito un libro sobre el ensayista dominicano Pedro Henríquez Ureña -muerto en 1946, mientras viajaba en tren de Constitución a La Plata-, autor de culto tal como suelen adjetivar los críticos en estos casos, y que había sido uno de sus maestros. Muestra que Favaloro sabía quién era quién en medicina y también en humanidades. Están, por igual, sus libros sobre San Martín y otro de Recuerdos de un médico rural. Un día, hizo llegar a uno de sus colaboradores preferidos como obsequio para regodearlo intelectualmente la edición de 1915 de La creación del mundo moral, trabajo de Joaquín V. González que es un hallazgo encontrar en alguna librería o biblioteca.

Nada era lo suficientemente fuerte, sin embargo, para desplazar su atención sobre la política. Estoy convencido de que soñó con investir algún papel institucional que no desmereciera al lado del que protagonizaba en el campo médico, pero lo despertaron los desencuentros con una sociedad a la que no comprendía por entero en su comportamiento: la sociedad de la carta que reproducimos en estas páginas, en la que compara “como se me trata en el mundo en contraste con lo que sucede en mi país”.

Por si dos cartas de reniegos hubieran sido insuficientes, puede agregarse a esta altura la infidencia, dicha en un mano a mano, de que “en la Argentina no se pueden dar dos pasos sin el pavor de ser coimeado”.

El varón de 77 años que el 29 de julio de 2000, en el baño de la casa apuntó, ya sin derecho a errar, al corazón con la pistola que había adquirido días antes, pudo haberse doblegado al fin por más de un motivo. ¿Quién lo sabe? “Juzgar que la vida vale o no vale la pena de ser vivida es contestar a la cuestión fundamental de la filosofía”, escribió Camus, en El Mito de Sísifo. Ensayo sobre el Absurdo. El hombre mismo, dijo Camus, lo ignora: “Una noche, tira o se ahoga voluntariamente”.

¿Qué conjeturar sobre el acto definitivo de este gran maestro de la medicina? ¿Por qué?

¿Por las serias dificultades financieras por las que atravesaba la institución médica con su nombre y sobre la que pesaban expectativas profesionales y sociales inmensas? Había dispuesto de un pulso firme para las intervenciones quirúrgicas; no sabemos si el pulso privilegiado estaba en condiciones de registrar con igual rigor sus dotes en los intrincados procesos administrativos, económicos y financieros de una empresa de servicios médicos en crecimiento, en medio de los padecimientos que gravan a las empresas privadas de cualquier orden con los perpetuos descarríos del Estado argentino y la corrupción que impregna sus actos.

¿Por la viudez, desde dos años antes, de María Antonia Delgado, “Tony”, una mujer de su misma edad “que todo lo sabía, que todo lo callaba”, memora hoy una amiga de ambos, y que había sido renuente al regreso al país, a enfrentar el riesgo de que el matrimonio perdiera lo que ella llama “el olor a sopa”, la vida de hogar sin hijos compartida en Jacinto Arauz y los Estados Unidos? ¿Acaso, por una relación sentimental nada antigua, seriamente sostenida, es verdad, pero difícil de sobrellevar en la articulación cotidiana de edades que podían obrar en la convivencia con los efectos insalvables de las fronteras generacionales?

En suma, por una concurrencia de factores, tal vez, como es habitual decir cuando no se sabe con exactitud qué decir y qué omitir, sobre todo cuando se habla y escribe sobre una personalidad excepcional del siglo XX por cuyo respeto se acrecienta la responsabilidad de quien pretenda ahondar en su alma, en su pensamiento y decisiones. Al renunciar, como miembro de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (Conadep), que investigaba los crímenes del último gobierno militar sin que se cerraran las puertas para el castigo de los criminales de las organizaciones subversivas de los setenta, Favaloro dio lugar a especulaciones múltiples sobre los motivos del alejamiento.

Una versión bastante extendida, que lo habría pintado de cuerpo entero, dice que la Conadep no tenía entre los objetivos de su creación los crímenes de la Triple A, el resorte parapolicial que habían activado los presidentes Juan Perón y su mujer, María Estela Martínez. Y que contra esa exclusión se habría manifestado Favaloro.

La explicación de no pocos de los amigos de Raúl Alfonsín, el hombre que jugó hasta donde pudo por lograr la condena de los cabecillas del gobierno militar, era que “a veces no se puede tirar en exceso de la soga” o de que “lo mejor es enemigo de lo bueno”, como decía el propio Perón. El peronismo se había negado a integrar la Conadep con los objetivos parciales explicitados y menos hubiera aceptado investigaciones que comprometieran la memoria de su caudillo y la situación de la mujer que lo había sucedido en el poder.

Favaloro permaneció en la Conadep los seis meses que inicialmente estaban previstos para sus actuaciones, pero se marginó en los tres meses restantes que se añadieron después. Daniel Salvador, que fue secretario del organismo, dice que desconoce las disidencias que se alegan, y ponen en boca de Favaloro, con lo realizado por el organismo o por lo que pudo haberse investigado de haber sido otros los objetivos trazados por el gobierno de Alfonsín. Solo recuerda que Favaloro apeló a la imposibilidad material de seguir adelante con el compromiso asumido una vez cumplidos los seis meses de labor en la Conadep.

En todo caso, la hipótesis de una disidencia sobre el apartamiento de los crímenes de la Triple A, que tan en la mira de tiro había puesto a Raúl Alfonsín en sus años de operaciones tan ilegales como depravadas, vale en todo caso como manera simbólica de embellecer aun más retrospectivamente la personalidad cívica de Favaloro. La verdad de lo ocurrido estuvo de algún modo cerca de esa trajinada, pero errónea versión.

Seguramente Graciela Fernández Meijide, integrante supérstite de la Conadep, recordará la incomodidad que se suscitó en ese grupo de destacadas personalidades cuando Favaloro se disgustó sin reservas por la noticia de que el presidente Alfonsín había recibido en la Casa Rosada a la expresidenta Martínez de Perón.

La tercera y última mujer de Perón se hallaba ansiosa en 1984 por recuperar ingresos y bienes que había perdido durante el gobierno militar. Alfonsín la recibió en su despacho oficial según la información que molestó a Favaloro, quien acaso se hallaba al tanto de las inquietudes personales de la expresidenta y de lo que esto supondría para el Estado. Hubo al respecto una carta crítica de Favaloro a Alfonsín. Lo que menos trascendió fue un segundo encuentro, íntimo, en Olivos, de “Isabelita” con el Presidente y su señora, gran señora, María Lorenza Barreneche. Ya a punto de partir en el automóvil que la había llevado a Olivos, “Isabelita” llamó a José Ignacio López, vocero de Alfonsín, y le pidió: “Cuide, por favor, al Presidente”.

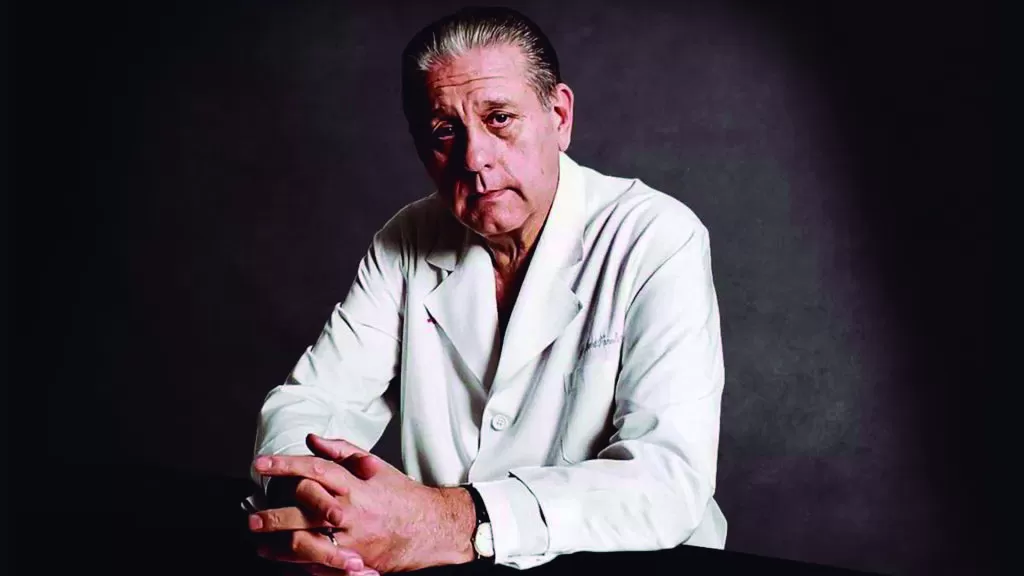

Para honrar la figura de Favaloro alcanza con lo que consta a todos sobre su vida. Sobran, sin ir más lejos, elementos de juicio para imaginar las náuseas que los hechos aberrantes de la política argentina de estos días habrían provocado en esta eminencia científica de la Argentina; en este hombre taciturno, con rasgos melancólicos y rictus de una amargura estructural que tan bien se reflejan en la estampa que lo retrata en el hall central del Instituto de la avenida Belgrano.

Con un país descaradamente más corrupto que el de hace veintitrés años, la estampida trágica de aquel tiro en la siesta sabatina de finales de julio de 2000 ha estado lejos de suscitar una reacción edificante en la conciencia argentina. Acaso, vaya a saberse, lo haga ahora de una vez por todas, sin que importe tanto el tiempo histórico desperdiciado.

También tardó en reaccionar en su tiempo la medicina que se horrorizaba a fines de 1967, artículo tras artículo en las páginas de La Nación, por el primer trasplante de corazón, el de Christiaan Barnard, en Johannesburgo, y que debió resignarse a breve plazo a esa y a más revoluciones innovadoras como las de René Favaloro.

Después vinieron otros grandes creadores y maestros, de la talla de Juan Carlos Parodi, con la endoprótesis aórtica, y Julio César Palmaz, con el stent coronario. El hombre, ser inacabado, termina celebrando al fin el don perfeccionista que lo mejora, despojándose, tarde o temprano, de las trabas al progreso por más enquistadas que se hallen en la sociedad anestesiada entre rutinas, como aquella de la convivencia prolongada con las fuerzas del mal.

Anótenlo las mafias que se han adueñado hace tiempo de la Argentina. Por más que ni siquiera alguien, habiendo sido René Favaloro, haya logrado vencerlas en el extenuante, desconcertante tiempo que llevamos de decadencia nacional.

© La Nación