Por Jaime Nubiola

Para LA GACETA - PAMPLONA

Hace un mes falleció inesperadamente mi hermana pequeña Eulalia. Tenía 64 años y gozaba de buena salud. Su corazón se detuvo al levantarse de la cama en la mañana del domingo 23 de julio. Para mí ha sido un golpe devastador del que, conforme pasan los días, poco a poco he ido recuperándome. La actividad me ha ayudado, por así decir, a anestesiar el dolor. También la oración. Además he podido estar una semana en Buenos Airescon ocasión de una reunión académica y he aprovechado para encontrarme con numerosos amigos argentinos.

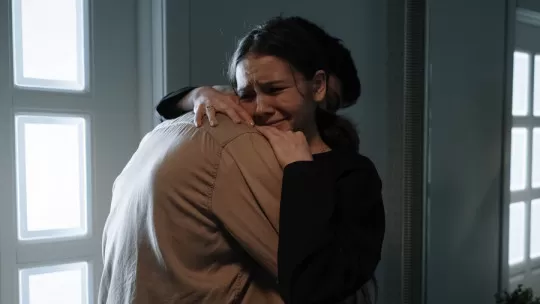

Me ha llamado la atención cómo el compartir el dolor de la muerte de mi hermana con mis amigos y personas queridas, aunque traiga al presente la pena, alivia su intensidad al sentir el cariño y el apoyo de los demás. Probablemente sea esta una experiencia universal, pero cuando uno la vive en primera persona, en la propia carne o más bien en el propio corazón, se ilumina algo muy profundo de la condición humana. No somos islas, no podemos aislarnos con nuestro dolor a solas. Compartir nuestra pena nos alivia al unirnos a los demás, al estrechar los lazos afectivos con aquellas personas a quienes queremos.

Esta necesidad de consuelo no es debilidad, ni tampoco es amargar la vida de los demás. El que nos apoyemos afectivamente unos en otros es en un sentido muy profundo lo que nos hace humanos. Todos tenemos bien comprobado cómo los niños recién nacidos adquieren su humanidad al calor del cariño de sus padres. Algo parecido podría decirse de la muerte: el compartir la pena nos hace más humanos.

Como destacó el filósofo escocés Alasdair MacIntyre, los seres humanos somos animales racionales y dependientes, esto último, sobre todo, al comienzo y al final de la vida. Frente a la imagen individualista moderna del hombre aislado y solitario, el reconocimiento de que dependemos unos de otros es un logro formidable: el descubrimiento de que en nuestra vida social hay tanta interdependencia como puede haberla en una familia, ayuda a restaurar el sentido fraterno de una genuina vida comunitaria. No quiero tener una pena a solas: no solo necesito el consuelo de los demás, sino que los demás necesitan también que les deje adentrarse en mi pena y eso no solo alivia mi dolor, sino que también a ellos y a mí nos hace más humanos.

Nuestra sociedad tiende a ocultar el dolor o a privatizarlo, a considerarlo un asunto privado que quizás incluso puede gestionarse con medicación analgésica. Por el contrario, lo que estoy queriendo decir en estas líneas es que el compartir el dolor es también una forma de amor, pues convierte las relaciones afectuosas en verdaderas relaciones familiares, ya que en cierto sentido nos hace hermanos. Como se dice en las coplas de Jorge Manrique, «la muerte a todos iguala». Nos ayuda a descubrir que somos vulnerables y que estamos muy necesitados de los demás.

En este sentido, los centenares de mensajes de condolencia y los diversos modos en los que tantas personas me han expresado su afecto y solidaridad no me han parecido en modo alguno un formalismo social vacío de sentido. Al contrario, me han parecido una maravillosa afirmación de nuestra común humanidad, de nuestra capacidad solidaria de compartir el dolor.

El día del fallecimiento de mi hermana venían con fuerza a mi memoria aquellos versos de Miguel Hernández en la muerte de su joven amigo Ramón Sijé “con quien tanto quería”: Temprano levantó la muerte el vuelo, / temprano madrugó la madrugada, / temprano estás rodando por el suelo. / No perdono a la muerte enamorada.

Nunca estamos preparados para la muerte de una persona querida, más todavía, como en el caso de mi hermana, si muere “antes de tiempo”.

En medio del dolor he descubierto que el compartir la pena nos hace más humanos, más cercanos, mejores personas. La necesidad del consuelo nos ayuda a descubrir la hondura de nuestra común humanidad, de nuestra fraternidad.

© LA GACETA

Jaime Nubiola – Profesor de Filosofía en la Universidad de Navarra (jnubiola@unav.es).