Sergio Vila-Sanjuán: "Pese a lo digital, los grandes diarios de papel siguen orientando el debate público"

Por Sergio Silva Velázquez

Para LA GACETA - BARCELONA

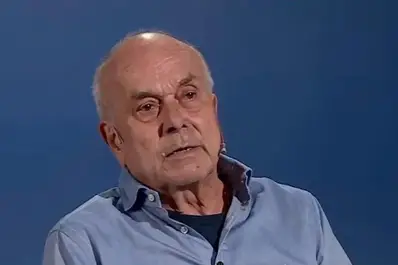

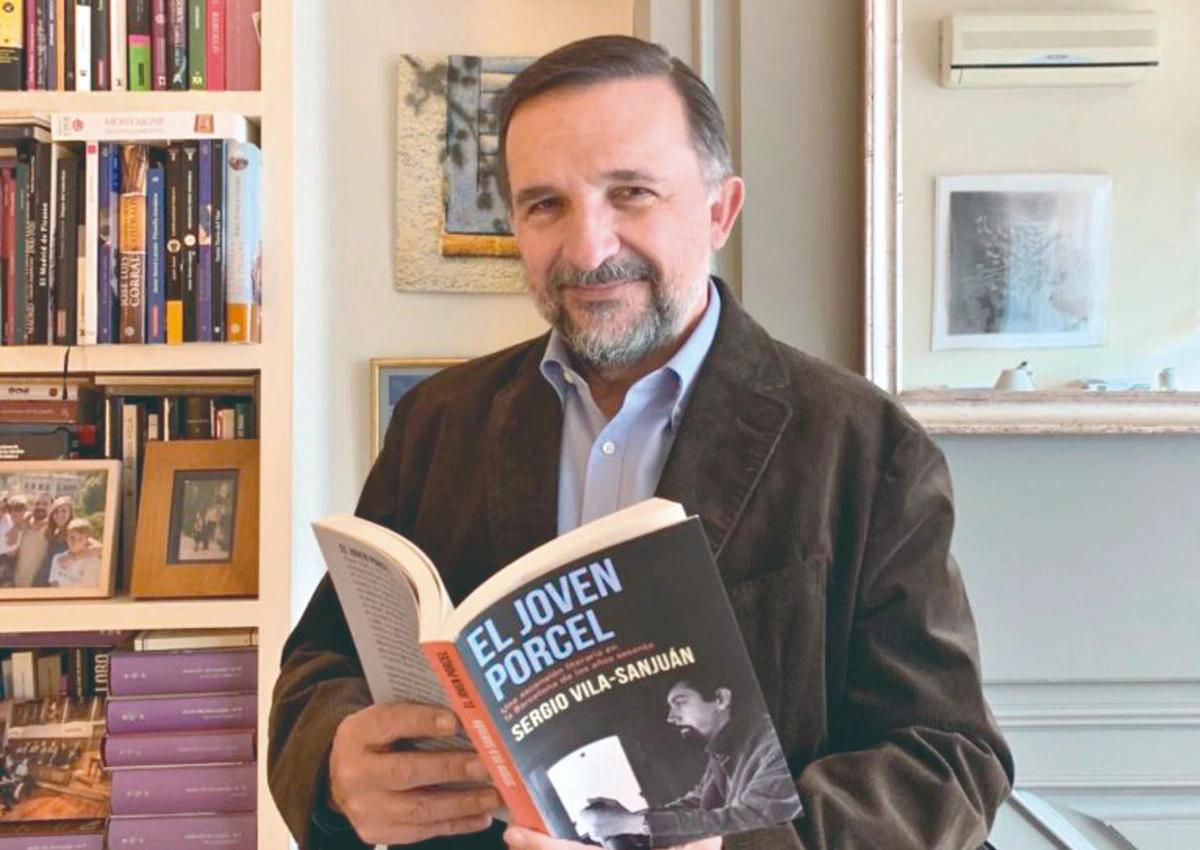

Autor de novelas (premio Nadal 2013), teatro, ensayo académico, manuales periodísticos. En 30 años ha editado más de 30.000 páginas de diarios. Miembro de la Real Academia Catalana de las Letras, Felipe VI le ha tendido la mano para entregarle el Premio Nacional de Periodismo en Cultura. Buen amigo de gigantes como Mario Vargas Llosa o bestsellers como Arturo Pérez Reverte. Uno podría sentirse intimidado de no ser por la afabilidad sin ambages, propia de los caballeros de antaño, que porta Sergio Vila-Sanjuán, el editor de Cultura/s de La Vanguardia de Barcelona, a quien me nace preguntarle si cree que su legado será como editor o autor. “Eso no puede saberse todavía”, dice esquivando la solemnidad, sonriendo con picardía mientras prepara el suplemento del sábado y divulga su último libro sobre los 50 años de Cultura española en democracia. Un hombre ocupado.

La anécdota de la entrevista a Salvador Dalí, el Divino, o más bien con Gala, su combustible y álter ego, quien le citó en su legendaria residencia de Cadaqués, en reproche por lo escrito en 1980 por aquel periodista de 23 años. “Me acusaba por haber revelado un off the record, algo que no era cierto. Le mandé un ramo de flores para congraciarme y entonces me invitó a esa maravillosa casa. Me presenté, ella salió, me miró y me dijo…ya puede irse. Nunca sabré para qué exactamente quería verme Gala Dalí pero está claro que no debí convencerle mucho”.

-¿Cuál es el escenario de un diario de papel en un momento de plena interacción digital?

-En el ámbito español como en el internacional, la prescripción la siguen dando los diarios de papel importantes, en Estados Unidos el New York Times, en Francia Le Figaro y Le Monde; en Inglaterra el Times, en Alemania Frankfurter Allgemeine Zeitung. Siguen siendo los que orientan el diálogo público y el debate pero ajustándose rápidamente y de forma drástica a la revolución digital. Todos estos diarios han incorporado esa dinámica. Creo que el diario en papel es la masa madre de la cual emergen todos estos derivados de la transformación tecnológica actual pero siempre con la base en el diario clásico. No conozco en el ámbito global un medio solo digital que haya superado a estos que acabo de mencionar.

-Afirman que el primero que se anime a dejar el papel causará un efecto catarata. Sin ánimo de hacer futurología, ¿ve posible ese escenario?

-Todo es imaginable. Están pasando muchas cosas, no sabemos qué sucederá con la inteligencia artificial pero yo creo que a corto medio plazo, esta base de papel como primer contenido del cual emanan los demás. Por ejemplo en La Vanguardia está evolucionando la lectura en digital del diario en PDF. Creo que el lector echa de menos la jerarquización que el diagrama en papel permite. Este marca dos cosas. Una, no cabe todo, hay que seleccionar; y dos, hay una jerarquización: arriba lo importante y abajo lo no tanto. Un breve es una noticia menor. Esa jerarquización en los demás productos no se ve porque allí cabe todo. Nosotros estamos viendo, al menos entre nuestra suscripción una demanda del PDF maquetado y diagramado. Es una estructura. Si modificas eso tienes otra cosa que no es el diario clásico.

-¿Cuáles son sus retos como editor de periodismo cultural?

-El reto es mantener la autonomía frente a la economía y la revolución tecnológica. El periodismo cultural se vincula al ciclo del estado democrático español. Se cumplen 50 años de la muerte de Franco. El gobierno de Felipe González tomó de Francia el concepto del estado cultural de Malraux: activarlo a través de medios concretos porque la cultura es la gran imagen del país. Un compromiso ético y humanista pero también un cálculo porque devuelve prestigio. Del 75 al 2000 se hace una gran construcción multiplicando el gasto por diez, el Estado se descentraliza como catalizador de cultura y eso conlleva una potenciación del periodismo cultural. Nacen diarios como El País o Diario 16 que incorporan estas secciones y esto contamina a los demás. Desde los 90 el periodismo cultural vive una edad de oro en España y eso se refleja en la televisión y las radios. Hay inversiones en suplementos costosos que las empresas los asumen porque los consideran clave para su valoración social. La crisis de 2007 dio un zarpazo disminuyendo el consumo de libros, teatro; las empresas empiezan a restringir su apoyo económico y, en paralelo, muchos diarios empiezan a recortar la oferta. Los últimos años han sido declinantes y aun así seguimos muy por encima de 1975, cuando muere Franco. Es inimaginable hoy que un diario serio no tenga un suplemento de libros.

-¿Barcelona sigue siendo eje de esa divulgación cultural?

-Ha tenido mucha inercia desde el siglo XIX y ha sido muy vanguardista en literatura, música, pintura. Ha sido crucial en el lanzamiento del boom latinoamericano con los premios Seix Barral, Biblioteca Breve y la agencia de Carmen Balcells en los 60. En la década pasada vivió un momento complicado por el proceso independentista que dividió a la población, generando ámbitos agresivos, hispanófobos. Fue un experimento fracasado y la sociedad catalana está reponiéndose de eso. Desde lo editorial sigue siendo una potencia; los grupos Planeta y Penguin Random House tienen aquí su sede. Es la ciudad con mayor facturación del mundo del libro en español. Aquí se siguen lanzando figuras que desde sus respectivos países no tienen la posibilidad de irradiar a todo el continente. Por ejemplo, Mariana Enríquez, conocida en Argentina pero con el premio Herralde de novela ha tomado vuelo internacional, como antes pasó, por ejemplo, con Bolaño.

-¿Las redes sociales frivolizan a la cultura y a los autores? Es una idea que subyace acerca de que hoy es más importante el marketing literario que la obra.

-Tú fíjate que desde que Hemingway, de mano de Maxwell Perkins, crea esa leyenda del héroe literario con sus fotos como cazador, el Kilimanjaro, cronista de la guerra civil, el personaje devora un poco la obra. Esto es algo que ha pasado de forma recurrente y hoy también. No está muy claro adónde irán a parar varios de estos fenómenos que, claro, no son Hemingway. Al lector regular esta tendencia le pasa de refilón y no le afecta demasiado. Los jóvenes, que son una parte importante también del pastel, son más consumidores de esta tendencia. Aunque, a medio plazo, tú no te compras un libro porque te lo diga un influencer.

-¿Siente que el mundo académico de las letras tiene influencia en los lectores actuales?

-Es un momento en que las academias son como clubes de grandes intelectuales con números clausus y en ese sentido pues, tienen una resonancia del pasado que a mí me gusta. Me gusta que existan esos percheros de latón, los rituales de los nuevos miembros (el último ha sido Javier Cercas), la Real Academia Española es prescriptora en todo el ámbito latinoamericano desde el punto de vista del lenguaje, de manera que cumple una función práctica.

© LA GACETA

Perfil

Sergio Vila-Sanjuán (Barcelona, 1957) es periodista, novelista y licenciado en Historia. Trabajó como jefe de cultura de El Correo Catalán, redactor-jefe de El Noticiero Universal y desde 1987 en La Vanguardia, donde hoy es responsable del suplemento Cultura/s. Es autor de Pasando página. Autores y editores en la España democrática, Código best seller y la trilogía narrativa formada por las novelas Una heredera de Barcelona, Estaba en el aire (Premio Nadal) y El informe Casabona. Es miembro de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona y Premio Nacional de Periodismo Cultural 2020.