Prensa Netflix

Prensa Netflix

Cada época define qué emociones son legítimas y cuáles deberían esconderse. Las emociones siguen ocupando un territorio desigual en nuestras narrativas: algunas se celebran, otras se toleran y muchas se callan. La discusión que desató el estreno de la tercera temporada de la serie “Envidiosa” —una historia que sigue a Vicky, una mujer intensa, frontal y vulnerable, lista para asumir un nuevo capítulo en su vida (una relación más sólida, un crecimiento profesional como arquitecta y hasta la posibilidad de convertirse en madre), pero cuyas inseguridades terminan dinamitando cada uno de esos planes; y, por otro lado, a Matías, su pareja, un hombre que por momentos parece más dispuesto a acompañar que lo que solemos ver en pantalla— no habla solo de una ficción, sino de cómo interpretamos el afecto, la intensidad y la vulnerabilidad en cualquier vínculo.

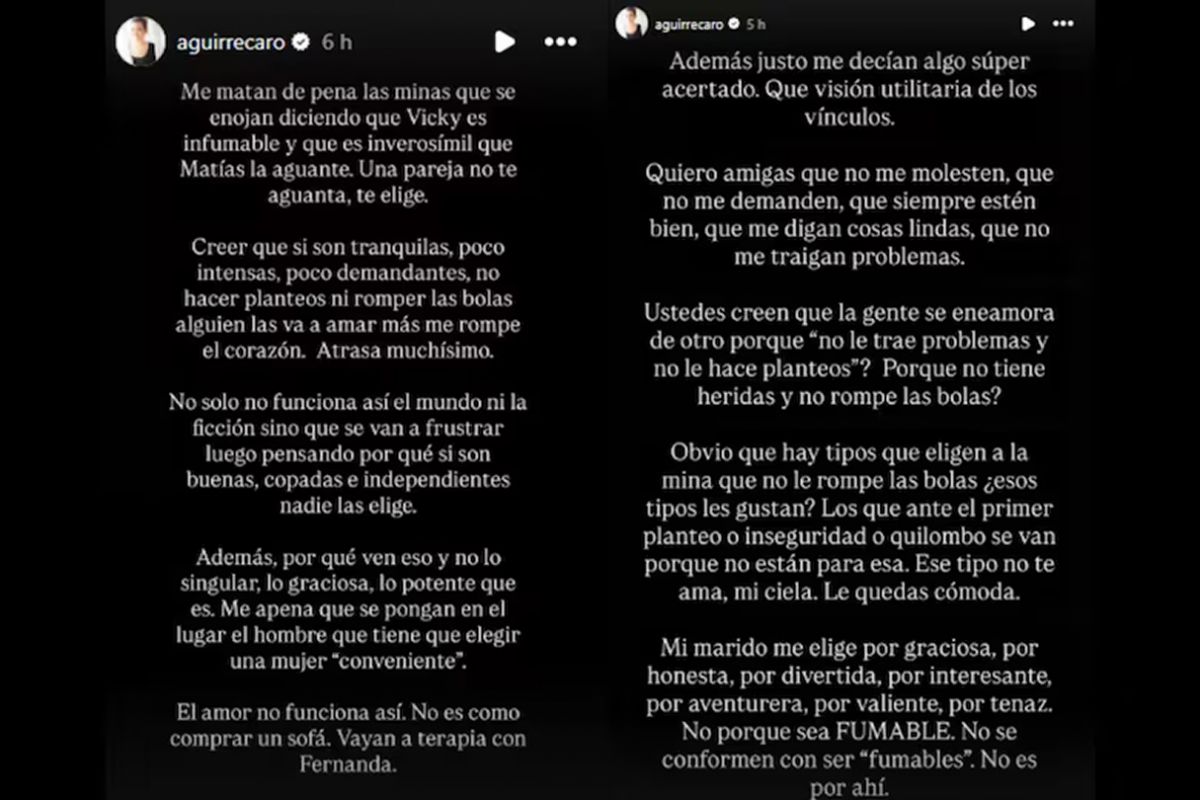

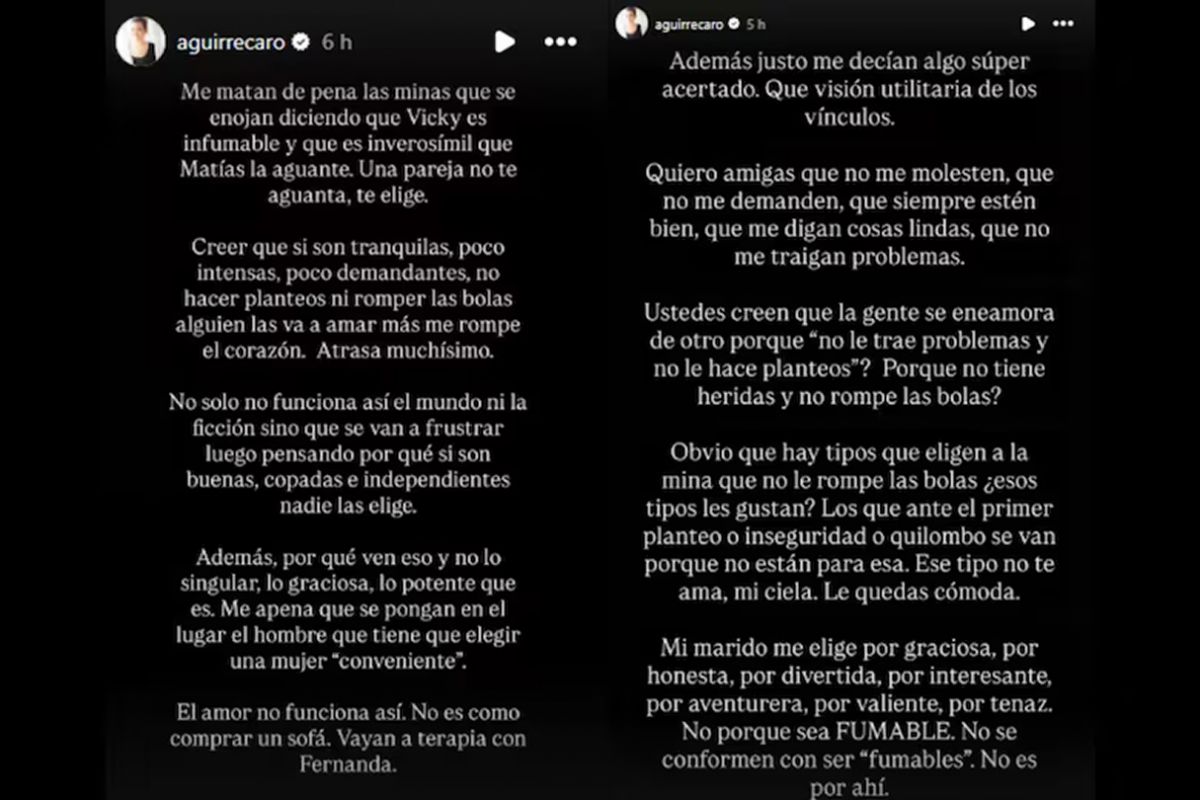

En medio del furor por la nueva temporada, Carolina Aguirre (guionista de la serie) apuntó contra algunas fanáticas de Envidiosa que comentaban en redes sobre la personalidad de la protagonista, y escribió en su cuenta de Instagram un posteo que no hablaba de Vicky (el personaje de Griselda Siciliani), sino de nosotras. O mejor dicho, de lo que todavía esperamos —o exigimos— para que una mujer sea “querible”. Aguirre escribió: “Me matan de pena las minas que se enojan diciendo que Vicky es infumable y que es inverosímil que Matías la aguante. Una pareja no te aguanta, te elige“. Y enseguida, como quien señala un hilo suelto, agregó otro comentario mucho más revelador: nos parece casi ciencia ficción que un hombre sostenga emocionalmente.

La ficción no es Vicky: la ficción es creer que la capacidad de acompañar es una rareza masculina.

Captura de IG @aguirrecaro

Captura de IG @aguirrecaro

¿Por qué nos sorprende tanto? ¿De dónde sale esa idea de que el sostén emocional es “natural” en una mujer pero casi un gesto heroico en un hombre? La respuesta no está en la serie, ni en la personalidad de sus personajes, sino en un sistema emocional que sigue educándonos por carriles separados. A ellos se les enseña a no sentir, a nosotras a no molestar. Dos tutorías distintas para la misma historia: la del silencio.

Captura de IG @aguirrecaro

Captura de IG @aguirrecaro

Sentir se vuelve un privilegio y no un idioma compartido

Porque si uno mira más atrás —más atrás que “Envidiosa”, más atrás que Netflix— aparece la educación emocional que recibimos desde la infancia. Investigaciones como las de Ana Aznar (psicóloga infantil, conferenciante e investigadora) y Harriet Tenenbaum (profesora de Psicología en la Universidad de Surrey) muestran que madres y padres usan más palabras emocionales cuando hablan con sus hijas que cuando hablan con sus hijos. Con ellas aparece la tristeza, el miedo, la ansiedad, la ilusión. Con ellos aparecen las consignas: “tené cuidado”, “portate bien”, “vos podés”. No se habla igual con quien se supone que debe sentir y con quien se supone que debe resistir.

Y cuando nadie te enseña a nombrar lo que te pasa, la ira se vuelve la única salida permitida. Hay estudios que llaman a esto la emoción embudo: muchos varones aprenden a canalizar cualquier malestar por el estrecho pasillo de la rabia porque es la única emoción que no les resta masculinidad. No porque sientan más ira que las mujeres, sino porque les enseñaron a tener miedo de todo lo demás.

Cuando la ternura es un riesgo reputacional, el enojo se convierte en un refugio. Y cuando la sensibilidad se interpreta como una fuga del género -el constructo social que se refiere a los roles-, cualquier demanda emocional ajena se vive como un peso insoportable. ¿Cómo sostener si nunca te enseñaron a alojar ni siquiera lo propio?

Ahí la reflexión de Carolina Aguirre se vuelve más grande que una polémica en redes: nos muestra que todavía pensamos las relaciones como si los hombres fueran emocionalmente torpes por naturaleza y las mujeres emocionalmente demandantes por defecto. Una vieja narrativa que beneficia a uno y agota a la otra. Una coreografía donde ellos deben ser estables y nosotras suaves.

Pero lo interesante —lo realmente interesante— es que ambas cosas nacen del mismo entrenamiento:

a ellos se les enseña que sentir es peligroso; a nosotras que pedir es excesivo.

Bell Hooks (seudónimo de Gloria Jean Watkins, escritora y activista feminista) escribió alguna vez que la masculinidad tradicional no solo hiere a las mujeres: también priva a los hombres de la posibilidad de amar sin miedo. No porque no quieran, sino porque no saben qué hacer con la vulnerabilidad. No porque no les importe, sino porque nunca les dieron la gramática para decir “estoy triste”. Y cuando el lenguaje falta, falta todo.

Por eso nos sorprende tanto un personaje masculino que acompaña. Por eso algunas miran a Vicky como “demasiado”. Porque seguimos creyendo que los hombres se quiebran si les preguntamos qué sienten y que las mujeres se quiebran si piden algo. No es verdad, pero la cultura funciona incluso cuando no le creemos.

Aguirre tiene razón en algo más incómodo todavía: muchas mujeres fueron educadas en la fantasía de que ser “fácil” —poco intensa, poco demandante, poco dolorosa— garantiza amor. Y muchos hombres, en la fantasía paralela de que no estar “para esas cosas” es un rasgo de hombría. Dos ficciones que se sostienen mutuamente.

Pero la pregunta, la única que vale la pena, es otra: ¿qué relaciones construimos cuando uno no puede hablar y la otra no puede pedir?. Quizás lo más urgente no sea considerar excepcionales a los hombres que sostienen, ni problemáticas a las mujeres que sienten, sino preguntarnos qué pasaría si nadie —tampoco ellos— creciera avergonzado de sentir.