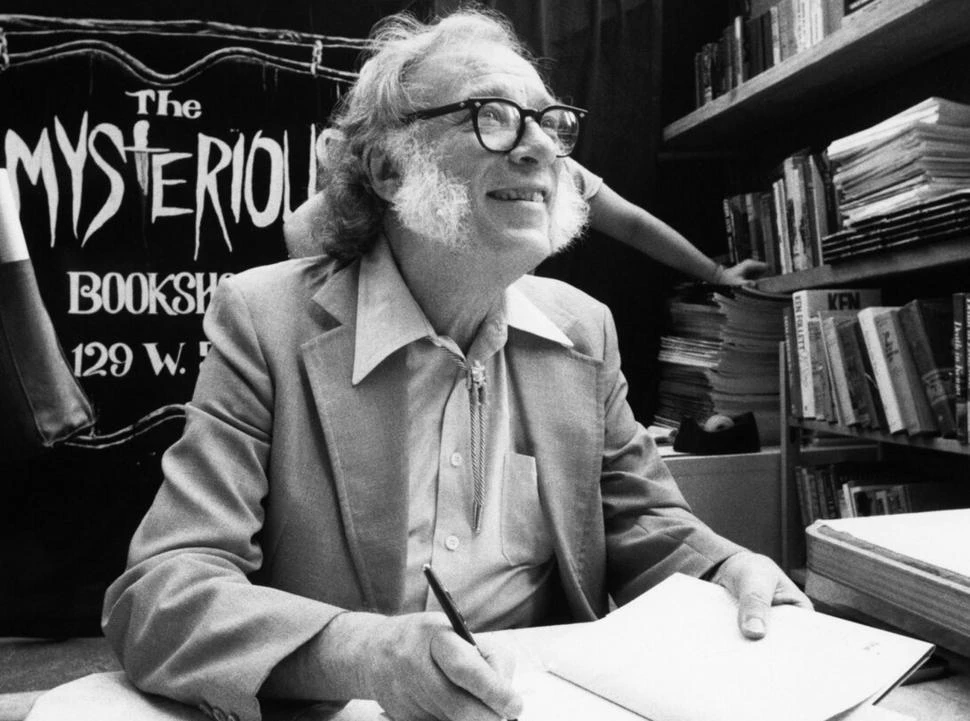

ISAAC ASIMOV. Plantea que la humanidad no puede ser librada de sus males y su desafío es sobrevivirlas y aprender a evitar que se repitan.

ISAAC ASIMOV. Plantea que la humanidad no puede ser librada de sus males y su desafío es sobrevivirlas y aprender a evitar que se repitan.

Para los místicos del judaísmo hay una potencia que le falta a Dios: cambiar el pasado. Se entiende desde la lógica de la perfecta omnisciencia que los creyentes atribuyen al Creador: su obrar es perfecto. O lo que es igual: él no comete errores. De modo que nada hay por enmendar.

Este año se cumplen 70 años de la publicación de un texto en el que Isaac Asimov postuló un futuro en el que un grupo de seres humanos dedicaría su vida a cambiar las “realidades”, siglo tras siglo, en nombre del bien de la humanidad. Dada la posibilidad de esos hombres de viajar en el tiempo, al momento que fuera entre el siglo 27 y el siglo 70.000, su organización fue llamada “Eternidad”.

El naciente 2025 es un año de muchas conmemoraciones “redondas” en torno de Asimov, cuya vastísima obra halla en esta novela de 1955 toda una excepción. Porque el pródigo escritor, que durante sus 72 años publicó más de 500 títulos, era hombre de zagas, compilaciones y colecciones.

El “niño prodigio”

Hace apenas 10 días, el 2 de enero, se cumplió el centésimo quinto aniversario del nacimiento del asombroso Asimov, un verdadero “niño prodigio” que ingresó a la Universidad de Columbia a los 15 años para graduarse en Bioquímica a los 19. Quería ser médico: aunque fue rechazado, no dejó de estudiar. En 1941, cuando tenía 21 años, obtuvo el posgrado en Química. En 1948 llegó el doctorado.

Había nacido en Rusia en 1920, durante la guerra civil que enfrentó a bolcheviques, mencheviques y campesinos tras la revolución de octubre de 1917. A los tres años, él y su familia, de origen judía, migraron a EEUU. En los quioscos que administraba su padre, el niño conoció las historietas y se volvió fanático de las “revistas pulp”, publicaciones baratas de consumo masivo. Escribió su primer cuento a los 16 años y nunca paró. De adulto, tempranamente, comenzó a ganar más dinero como escritor que como profesional universitario. Visto así, la ciencia ficción parece signar su existencia: vivió en un tiempo durante el cual ser académico daba dinero. Y ser escritor, también…

Una veta pródiga fue la de investigador de la historia. Desde 1965, y durante una década, publicó 15 libros referidos a períodos históricos y civilizaciones: de Cercano Oriente a la historia de Estados Unidos, pasando por Grecia, Roma y Egipto. Y publicó una Guía de la Biblia, con mapas y biografías.

En la ciencia ficción, “Fundación” es la zaga más célebre. Versa sobre el humano Imperio Galáctico, que tiene a Trántor por planeta central (la antología se conoce también como “El ciclo de Trántor”). Pero la decadencia imperial todo lo encamina al colapso. Cómo administrarlo es la cuestión. La trilogía original fue Fundación (1951), Fundación e Imperio (1952) y Segunda Fundación (1953). En los 80 la retomó con las secuelas Los límites de la Fundación (1982) y Fundación y Tierra (1986); y las “precuelas” Preludio a la Fundación (1988) y Hacia la Fundación (1993). Esta última es póstuma.

El “padre de la robótica”

Indudablemente, el título mayor que se le ha reservado a Asimov es el de “padre de la robótica”. Precisamente, este año se cumplen 75 años de la publicación de Yo, robot, que reunió nueve relatos sobre androides. Las historias giran en torno de las “tres leyes”:

1. Un robot no debe dañar a un humano ni permitir que un humano sufra daño por su inacción.

2. Un robot debe obedecer las órdenes de un humano, salvo que se opongan a la primera ley.

3. Un robot debe proteger su existencia, salvo que ello colisione con las leyes anteriores.

Las historias reunidas en Yo, robot giran en torno de los conflictos que podrían suscitarse en torno de esas tres normas pétreas. Por ejemplo, en “Razón”, “Cutie” asume que los robots como él, dado que son más durables y adaptables que los humanos, han sido creados por Dios. Razona que el Creador hizo al hombre sólo para él inventara a los androides. Sus creencias no colisionan con las “tres leyes”, pero su misión no es servir al ser humano, sino venerar al generador de la estación.

En “Mentiroso”, se sospecha que el robot “Herbie” puede leer mentes, pero luego de los estudios de la doctora Susan Calvin y del doctor Alfred Lanning se concluye que sólo proyectaba los deseos de sus interlocutores. El robot confiesa que trataba de no afectar susceptibilidades. Pero mentir para no herir entra en contradicción con la primera ley: actuar sobre la base de supuestas verdades desata dolorosos desengaños. Enfrentado a este dilema, “Herbie” colapsa.

En “Pequeño robot perdido”, un hombre encolerizado le dice al robot “Néstor” que se pierda y él obedece hasta el punto de que no logran encontrarlo. La doctora Calvin advierte que el robot está mezclado entre otros 62 robots de su serie, los NS2, y determina que, en un experimento militar, le han modificado la primera ley: no puede lastimar a un humano, pero no rige la máxima de evitar que su inacción desencadene un daño. Calvin lo atrapa, pero los militares destruyen a todos los NS2.

En “Conflicto inevitable”, Calvin es convocada por una serie de errores cometidos en la extracción de minerales y producción de alimentos, controlados por robots. Son problemas menores, pero los humanos no comprenden la causa. Al respecto, la computadora que gobierna estas actividades brinda evasivas. Esto puede ser por falta de datos o porque las respuestas colisionarían con la “primera ley”: podrían afectar a las personas. Calvin explica que las máquinas controlan todo aspecto humano desde la economía hasta las armas. Los robots evitan guerras y hambrunas, en cumplimiento con la “primera ley”. Así que tal vez la máquina comete fallos calculados para que las personas se involucren y se conjure lo inevitable: que los robots dominen la raza humana.

De diferentes elementos de estos relatos se compone el guion de la película Yo, robot, que en 2004 protagonizó Will Smith, con Bridget Moynahan como Calvin y con James Cronwell como Lanning.

La “serie de los robots”

Luego vendría la “serie de los robots”, dentro de la que vale la pena destacar dos policial mayores. Una es Las bóvedas de acero, que presenta una humanidad dividida en dos. Los habitantes de la Tierra, que rechazan las innovaciones tecnológicas y viven en ciudades subterráneas encapsuladas en bóvedas de acero, completamente agoráficos, y los humanos que han conquistado medio centenar de planetas y todo lo hacen asistidos por androides. El asesinato de un especialista en robot obliga a un detective terrestre, Baley, a trabajar con un avanzado robot espacial, Olivaw.

La otra es El sol desnudo, que reúne otra vez a esa dupla para tratar de resolver un asesinato imposible: los primeros indicios dan cuenta de que lo habría perpetrado un robot. Ocurre en un planeta con apenas un puñado de habitantes que viven completamente aislados unos de otros. Asimov teoriza allí que la sociabilidad es tan sólo una etapa de la evolución humana.

Hay, finalmente, un cuento de Yo, robot que inspirará otro cuento notable. El de 1950 es “La prueba”: Calvin y Lanning deben determinar si un candidato popularísimo es, en realidad, un robot. Él saldrá airoso con una prueba de significativa: comerá de una manzana. La duda persistirá: cuando muere, su última voluntad es ser cremado, así que llevará el secreto final al más allá. En 1977, Asimov escribe “El hombre bicentenario”, sobre un androide que a lo largo de dos siglos prestó incomparables servicios a la humanidad. Entre ellos, creó órganos artificiales. El robot pide que se lo declare humano, pero rechazan su planteo porque es inmortal. La decisión final es abrumadora.

Metafísica trascendental

En todo este contexto de creaciones, la novela “El fin de la Eternidad” es casi una rareza. Los “eternos” son los miembros de una organización que, a los ojos de la humanidad, se encarga tan sólo del comercio entre los diferentes siglos, para combatir la escasez de unos con los recursos que son abundantes para otros. La “Eternidad” cuenta con observadores, analistas y programadores, abocados a estudiar la manera en que su intervención afectará a un siglo y a los siguientes. Pero, en realidad, no sólo son proveedores de materias primas: en secreto, intervienen en la realidad para evitar guerras. O el desarrollo de la tecnología nuclear. O el dispendio en exploración espacial.

Quienes concretan esos cambios de realidad son los ejecutores: una casta de indeseables, porque ellos son quienes, finalmente, ejecutan las alteraciones en el tiempo. “El fin de la eternidad” tiene por protagonista a uno de ellos: Harlan. Un hombre entregado por completo a su tarea hasta que se cruza con un hecho fortuito: el amor por una mujer. En un cambio de realidad pronto a concretarse, esa mujer dejará de existir. Y Harlan comenzará a perpetrar toda clase de deslealtades y crímenes para preservarla. En ese ínterin descubrirá un secreto descomunal: la “Eternidad” se ha creado a sí misma. El análisis matemático y la teoría de campo temporal que la sustenta son introducidos en el siglo 20 por uno de los miembros de la organización, deliberadamente enviado allí para tal fin.

Nada de esto sería un conflicto para Harlan salvo por un detalle: la mujer de la que se enamoró viene de los “siglos ocultos”, el lejano futuro donde los “eternos” no consiguen penetrar. Ella le revela que para cuando salen a la conquista del espacio, la galaxia ya está colonizada por otras especies: aunque la humanidad es de civilizaciones las más antiguas, la “Eternidad” demoró la exploración espacial, en nombre incluso de evitar conflictos bélicos. La Tierra, entonces, deviene prisión de la humanidad, que terminará extinguiéndose. Así que Harlan deberá elegir entre su deber como “eterno” o como “humano”. Entre esa mujer y la gran organización pantemporal.

En todo caso, lo que une a la novela “El fin de la eternidad” con la zaga de la “Fundación”, con los cuentos de Yo, robot, con la “serie de los robots” y con la historia misma de las civilizaciones antiguas es una suerte de metafísica trascendental: la humanidad no puede ser librada de sus males. Ni de sus guerras. Ni de sus períodos de decadentismo. Ni de sus tragedias. Ese es, en las distintas historias de Asimov, el precio del progreso. El desafío no es conjurar las calamidades, sino sobrevivirlas y aprender cómo evitar, sin intervenciones “sobretemporales” (y por tanto sobrenaturales), que se repitan. “La parte más triste de la vida en este momento es que la ciencia reúne el conocimiento más rápidamente de lo que la sociedad reúne la sabiduría”, anotó Asimov.

La eternidad de esa constante sí que merecería un final.

© LA GACETA