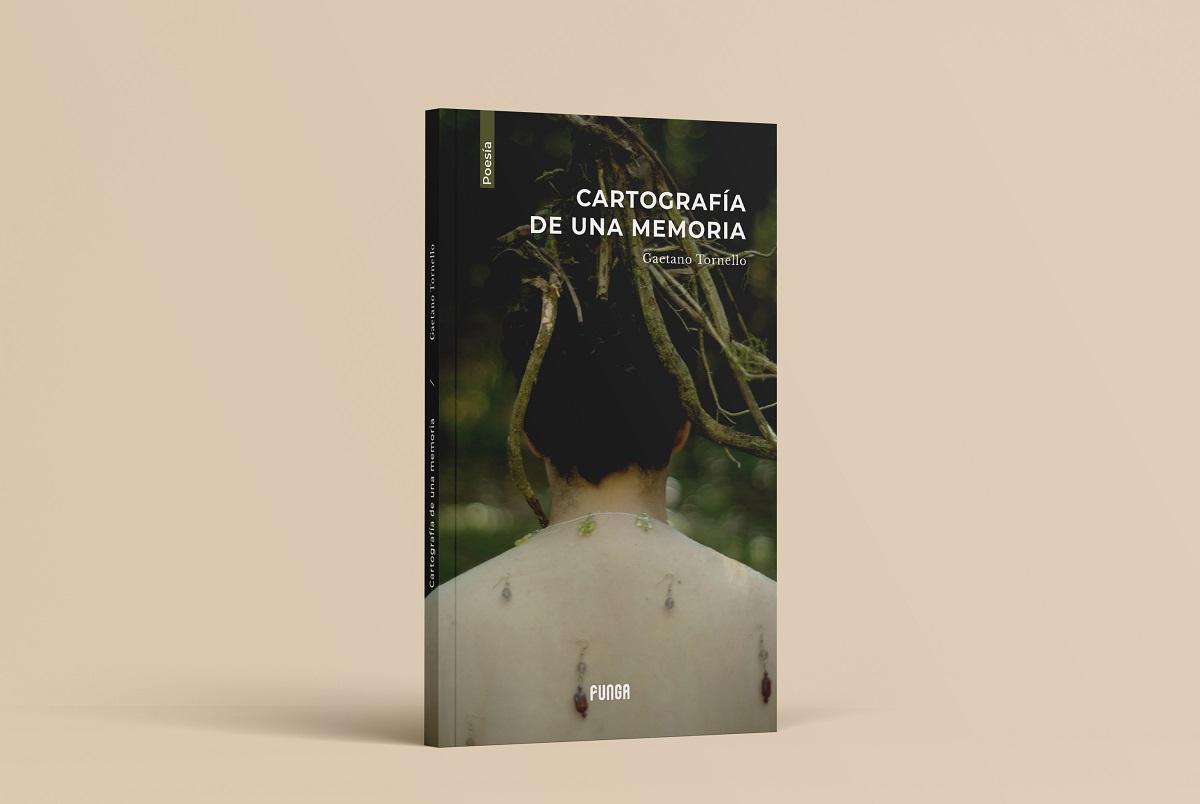

Entrevista: “Cartografía de una memoria” de Gaetano Tornello

El autor salteño Gaetano Tornello anuncia el lanzamiento de su tercer libro, “Cartografía de una memoria”, a través de Funga Editorial: comenta sobre el proceso creativo y editorial de esta obra que aborda la revivificación de un lenguaje corporal en diversos formatos.

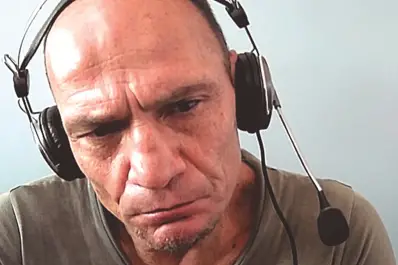

Fotografía: Carla Del Basso

Fotografía: Carla Del Basso

Si pensamos la cartografía como el arte de trazar linealidades en un territorio, tu libro (en este momento de tu obra) pudo llegar a trazar ciertas tonalidades con el ritmo de tu obra anterior más reciente (“Visión Nocturna”) y a la vez plasmar ciertas mutaciones de esa linealidad, aparecen y reaparecen las cuestiones de lo natural y lo orgánico, la muerte y la sobrevivencia. ¿Cómo es escribir este territorio, este pacto con el elemento montaraz y el humano?

Estos últimos tres años me pregunté sobre qué y desde cuál territorio estaba poetizando. Siempre hubo destellos del ambiente norteño, pero la noción de territorio me llevó a pensar en que la escritura es necesariamente una práctica situada. Más allá de lo geolocalizado, con mi escritura intento hablar desde el hueco, desde ese vacío que es potencia. Ese es mi pacto con el monte y lo humano, hablar desde la carne, articular una lengua para el duelo. Durante el cursado del seminario “De Tempestades y Huracanes. Memoria y violencia en la narrativa latinoamericana contemporánea”, dictado por la Dra. Betina Campuzano en la Universidad Nacional de Salta leí algo que resultó ser una inflexión en mi escritura, Elizabeth Jelin en un apartado de “Los trabajos de la memoria” hace referencia a los testimonios, donde señala que los silencios y lo no dicho son expresiones del hueco traumático, estrategias para marcar la distancia social con el otro, incluso respuestas a lo que otros están listos (o no) para escuchar. Pero también pueden ser una búsqueda de restablecer la dignidad humana y la vergüenza como espacios de intimidad que no tienen por qué exponerse a los otros. Cuando pienso en la palabra territorio se me viene a la cabeza el Río Blanco de Campo Quijano, esa primera salida que tuve luego de sobrevivir un intento de suicidio. Mi territorio también fue la cama que compartí durante un mes cuando tuve que vivir lejos de donde había ocurrido mi punto de inflexión. Yo ahora intento escribir ese territorio, esos huecos traumáticos que no suelen resonar en la sociedad y en la cultura. Eso no quiere decir que no haya espacio para la ternura cuando traducimos el dolor, son fuerzas humanas que se atraen.

En tu libro anterior, Visión nocturna, trabajaste un cierto laconismo que ayudaba a entender tu poesía casi desde lo fotográfico, ¿en este libro también hay un propósito visual con elementos naturales? ¿Cómo se escribe la potencia de lo vívido (o a través de lo vivido) cuando se presentan impedimentos del lenguaje que le pongan nombre a dichas fenomenologías que se hacen texto?

Pienso que la escritura es sinestésica y errada, trabajo la palabra desde esas premisas. No hay un propósito visual con los elementos naturales, sino un fluir de consciencia, una constante de asociaciones. Este manantial de lenguaje es interrumpido en el libro, porque se trata de una tensión entre la forma y el contenido. Lo lindo de escribir, para mí, es crear constelaciones con las palabras. No creo que exista una inspiración, sino un momento de decisión, un decir “esto es lo que tengo para decir” y simplemente verbalizar, danzar, tocar algún instrumento o gritar. Lo que sirve para escribir la potencia de lo vivido es leer, siempre leer.

"Pelea este organismo por interpelar el oxígeno", dice un poema, y en varios suele describirse al lenguaje como piedra, como figura protagonista de la revivificación de ese cuerpo. ¿Cómo pensás este desafío de enfrentar la acción de nombrar y hacer lenguaje con otras sustancias como la muerte, la violencia y la distancia?

Hacer lenguaje (hacer mundo) es lo que me mantiene vivo. Y creo que afrontar lo no dicho, en cualquiera de sus formas, es lo que me sujeta al mundo. Se trata de inercia, de caminar, pero sobre todo de estar presente y tomar esa decisión todos los días. Si bien mis libros anteriores retoman la muerte, la violencia y la distancia, no lo hacen con la vulnerabilidad presente en “Cartografía de una memoria”. En primer lugar, porque en “Pequeñas Islas Flotantes” hablaba un cuerpo ‘queer’ motivado por el enojo y la saturación de significados; en Visión Nocturna ese cuerpo llega a un punto de quiebre donde no puede nombrar asertivamente. En este tercer libro es ese punto de quiebre el que habla, el que es dotado de lenguaje. “Cartografía de una memoria” se ofrece como un lienzo que se rompe, dibuja y aprieta en cada fragmento, pero esto se logra porque ha pasado tiempo… A fin de cuentas, es el tiempo el que permite que se tramiten los huecos traumáticos.

Una construcción de una memoria poética, después de varios libros publicados, viene a repensar esta voz que habla sobre "incendios forestales que tenemos en la cabeza", ¿cómo se ejercita esa memoria y cómo fue darle forma de libro?

Esa memoria se ejercita nombrando, balbuceando, escribiendo, cambiando. La memoria no sigue un trayecto lineal, es un hilado enmarañado. Construir una memoria poética también se ejercita en la voz ficcional que decidimos construir, hay un posicionamiento que habla entre líneas. De modo que el silencio es a veces más importante que lo que dice el poema, por eso un poema siempre dice algo más. La voz del poemario es un cuerpo psiquiatrizado, un cuerpo con abstinencia que despierta luego de intentar suicidarse y debe caminar el mundo otra vez. Darle forma de libro fue difícil por la naturaleza zigzagueante de la memoria. ¿Cómo se escribe aquello que no tiene nombre? ¿Qué palabra puede alcanzar? ¿Cómo se reconstituye un cuerpo luego de un colapso? Por eso muchas veces el lenguaje termina siendo una mentira, porque no importa cuántas veces nombremos la herida, ésta no se va a ir. Cuando hice las paces con mis propias preguntas y con mi lenguaje limitado aparecieron Joan Didion, Piedad Bonnett y Chantal Maillard. Fue la lectura de otras memorias la que terminó por mostrarme que el camino del libro debía ser orgánico, fluido y aún así, inconstante. Existe una tensión constante en el lenguaje: ¿hasta dónde llegan o alcanzan las palabras? ¿puedo decir suicidio? ¿qué atraviesa esta herida?

Anteriormente habías publicado tanto en formato de autor (gratis y digital) como con Inflorescencia, que es un sello independiente con una línea definida al igual que la propuesta de este libro, ¿la experiencia de edición en un ecosistema como lo es el catálogo de Funga crees que funciona como una lectura que atraviesa este libro más reciente?

Funga tiene un catálogo hermoso que pone en conversación a la naturaleza y al cuerpo. Como señalabas en la primera pregunta, en mi escritura hay un pacto entre el monte y lo humano. Es como si fuesen lo mismo por momentos. De modo que el ecosistema de Funga ofrece un sitio amable y cuidado para este tercer libro, que ha nacido de la vulnerabilidad vital, de la pulsión entre la vida y la muerte.

Siendo uno de los poetas jóvenes de una provincia tradicionalmente de poetas, ¿cómo elegís -estética y políticamente- hacer poesía con materiales orgánicos (personales, corpóreos, humanos) en una época de discursos artificiales de alta rotación y volumen?

Valoro mucho la producción orgánica del arte y el saber. En “Pequeñas Islas Flotantes” ya experimentaba con otros lenguajes por fuera del literario, en la banda Poétika Furiosa, donde fusionábamos lectura performática con música compuesta por Oriana Roldan y Julieta Correa. En “Visión Nocturna” tuve el gusto de trabajar con la dirección de Noelia Gana y la actuación de Paula Alderete en una obra de danza teatro y de grabar el cortometraje “La lengua de los relámpagos” dirigido por Luz Gutiérrez. En este libro trabajamos en conjunto con la fotógrafa Carla Del Basso en el concepto visual que acompaña a los poemas. Lo que me importa es estar en contacto con otros y así tejer redes colectivas en torno a la poesía. Creo que la alta estima que le tengo al trabajo corpóreo se debe al teatro y a la danza contemporánea. Estos lenguajes me obligan a salir de mí y a generar formas de estar con los otros, de crear con los otros. Antes había hablado de la tensión existente en el lenguaje, creo que por eso me gusta experimentar con las formas del verbo.