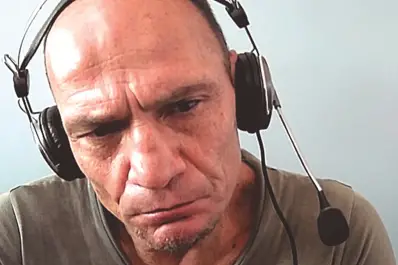

APACIBLE POSTAL. Vecinas vuelven a sus casas (derecha). Don Cabrera (abajo) sujeta un recuerdo. la gaceta / fotos de Inés Quinteros Orio

APACIBLE POSTAL. Vecinas vuelven a sus casas (derecha). Don Cabrera (abajo) sujeta un recuerdo. la gaceta / fotos de Inés Quinteros Orio

“Fue mi primer trabajo, después de terminar cuarto grado, juntando los despuntes de la caña para las mulas”, cuenta don Alberto Cabrera, que vivió la mitad de sus 86 años adentro del Santa Lucía y la otra mitad, a la vueltita.

Su mundo, entonces, es el ingenio, la enorme mole amurallada y de altas chimeneas que se le aparece cada vez que sale de su casa. Aunque la razón de su profunda tristeza es otra -ha enviudado hace dos meses y sólo la visita de su nieto más pequeño le distrae el corazón-, también hace mella en su ánimo el recuerdo del fin de los tiempos de esplendor de la fábrica, donde él terminó siendo uno de los últimos nueve maestros de azúcar. Pudo conseguir otro puesto después del primer cierre, concretado en agosto de 1968 -dos años después del decreto de Onganía-, cuando la planta dejó de producir toneladas y toneladas de dulce sustancia cristalina para dedicarse de lleno a la destilería de alcoholes. Pero esos 20 años finales (hubo un segundo cierre, en 1988) estuvieron lejos del auge de los años 30 y 40, cuando se llegó a elaborar más de 10 millones de kilos de azúcar anuales gracias al esfuerzo de unos 1.000 operarios que progresaban junto al pueblo.

Ya su padre, José Cabrera, era trabajador del Santa Lucía, situado a unos 10 kilómetros de la ciudad de Monteros. “El era hombreador: levantaba las bolsas con azúcar al hombro”, describe don Alberto. Como no había chances de que avanzara a quinro grado, empezó a levantarse al alba junto a su padre y a su hermano mayor para ir a la fábrica. En sus manos grandes, deformadas por aquellas labores, está la evidencia de la dedicación que ponía, en tiempos en que la caña se pelaba a mano, se la cargaba en carros tirados por mulas o bueyes y se la guiaba por caminos de tierra hasta la molienda.

Pasó por diferentes quehaceres, todos igual de artesanales, hasta llegar al cargo de maestro de azúcar. Mientras tanto se casó, tuvo hijos (el mayor de los tres cumplió 60) y recibió una casa de las que entregaba la administración de la fábrica, en las cercanías al imponente predio de 100 hectáreas. El humo negro de las chimeneas significaba que todo iba bien.

“Un espectáculo”

Víctor Delgado nació hace 30 años en Santa Lucía y se podría decir que subsiste gracias al ingenio, porque montó una verdulería en una de las casas abandonadas que rodean la edificación. “Todas las mañanas salgo a la (ruta) 307, miro para acá y es un espectáculo. Pero hubiese sido mucho mejor verlo echando humo”, confiesa el joven, robusto y de trato gentil. Sus manos también evidencian trabajo. “Aquí la gente labura mucho -explica Víctor-. Si te quedás, vas a ver los colectivos; la changada va, labura y vuelve”. Son, en su mayoría, cosecheros. “Este es un pueblo grande, lindo. Pero si el ingenio hubiese seguido moliendo estaría mejor. Hoy se destila, se guarda azúcar. Pero trabajan a lo mejor unas 70 personas. El problema es que no tenemos gas natural. No podemos producir nada”, reconoce.

“Soñamos con que...”

Dolores del Valle Maidana cuenta 68 años y camina por las calles pavimentadas con su carrito para las compras. Tenía 18 años cuando su padre, Lázaro Maidana, anunció en su casa que quedaba sin trabajo. Ella, pequeña, frágil y sonriente, describe con contrastante dulzura cómo fue meterse de madrugada entre los montes y los surcos de caña para llegar hasta Bella Vista, en aquella histórica jornada de protesta donde iba a hablar Atilio Santillán. Habían ido todas las mujeres de Santa Lucía, asegura, porque sabían lo que se avecinaba. “Pero a eso de las 11 de la mañana la mataron a balazos a Hilda Guerrero, y ahí se deshizo todo”, explica. Y señala hacia las chimeneas estériles que se elevan ante ella. “Soñamos con que ahí pongan una procesadora de citrus. Jamás se me ha ido la esperanza de que el pueblo pueda progresar. Alguna cosa tiene que haber para los jóvenes...”, anhela.

“Esas cosas ya no están”

¿En qué consistía el trabajo de maestro de azúcar? “No sé si vas a entender vos, porque esas cosas ya no están -dice Cabrera-. Eran unos tachos grandes, de 300 hectolitros. Ahí se entreveraba la miel, la melaza, y se (ponía) a hervor. Se iban alimentando los tachos de azúcar, de acuerdo a la necesidad, y quedaba entreverado (el producto). A eso le llamábamos templa; era como una masa. Se echaba una cantidad a la centrífuga, que daba vueltas y vueltas y separaba el azúcar de la miel de caña. Era lindo el trabajo ese. ¡Cómo hemos lamentado cuando ha cerrado el ingenio!”

Cabrera rememora la mañana de agosto de 1968, cuando el administrador reunió a 400 operarios del turno y les comunicó que, partir de ese momento, las máquinas quedaban paradas. “Algunos lloraban... Llegaron tiempos muy difíciles”, relata. A pesar de todo, asegura don Alberto, el pueblo pudo progresar. “Pasaron los años y, lógico, todo fue creciendo. Hoy estamos un mil por ciento mejor. La gente joven puede trabajar. Qué sé yo cuántos colectivos salen a la mañana de acá para el arándano y el limón. Nosotros, a los 12 años, ya estábamos trabajando; hoy no se puede”, señala, quizás recordándose a sí mismo llevando despuntes de caña para las mulas.