“Hay algunas que lo disimulan mejor que otras, pero la característica central de toda ciudad argentina es el desorden, la sensación de que crecieron sin que nadie las haya pensado, organizado. Una casa del centenario, balconcito de hierro forjado, junto a uno de los cincuenta mosaicos caramelo, un edificio de ocho pisos descascarado años setenta, un arrebato de acero y vidrio menemista, un estacionamiento, una farmacia vagamente art decó, un baldío, un kiosco, un galpón. Hasta las baldosas de las veredas cambian cada diez metros. Las ciudades argentinas son un producto de la iniciativa individual descontrolada, de la libre empresa -que ahora llaman mercado-. Algunas lo disimulan más que otras; Tucumán muy poquito”.

Esta descripción precisa de la capital del norte argentino pertenece al periodista y escritor Martín Caparrós y forma parte del capítulo “San Miguel de Tucumán”, del libro “El Interior”, publicado en 2006 por editorial Planeta.

Existen tres posiciones respecto de la mirada foránea sobre los asuntos propios.

La primera sostiene que los de afuera son de palo, que opinan con prejuicios, en base a preconceptos sesgados que traen de quién sabe dónde ni por qué. “No tienen idea de lo que pasa acá”.

La segunda posición dice que el extranjero nos mira con la distancia imprescindible para observar lo que desde adentro no podemos ver. Porque sólo desde el espacio pudimos ver a la Tierra como hoy la conocemos.

La tercera postura propone que las dos miradas son necesarias, en conjunto, para comprendernos cabalmente. A esta última adherimos.

“El Interior” no pretende ser más de lo que su título avisa: una mirada ultraporteña del territorio que rodea a Buenos Aires. Nada menos que 5.000 kilómetros a la redonda. Aunque no incluye a la Patagonia, tierras que serían anexadas después. ¿Después de qué? De lo que se supone fue el norte fundacional de una patria independiente.

En su relato, Caparrós acierta y yerra con la misma puntería y por eso sostenemos que la mirada foránea es necesaria, es complementaria para terminar de construir una identidad que sólo desde el propio interior no nos es posible, es incompleta.

Por ejemplo, Caparrós sitúa a la Casa Histórica en la calle 9 de Julio. Marró por 120 metros, pero al menos nos hizo entrar al solar patrio por la tapia del fondo, algo que no hubiera sido posible antes de la demolición de principios del siglo pasado.

“El país rebosa de calles Nueve de Julio: desdichado, muy triste el pueblo que no tiene una. Pero hay sólo una ciudad en cuya calle Nueve de Julio está la casa que todos aprendimos a respetar como emblema de la fecha. La famosa Casita de Tucumán -qué lindo que la nación haya nacido en una casa que todos insistimos en llamar Casita- es un recuerdo de ilustración de Billiken, una de esas imágenes que cada argentino lleva en la cabeza; es, también, una puesta en escena de cómo la Argentina pensó su historia en el último siglo y medio”, describe Caparrós.

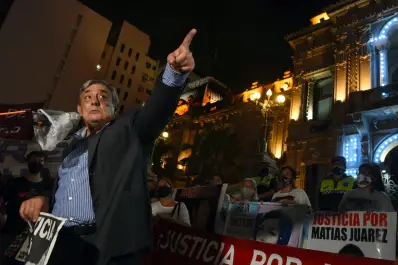

Nos trajo a la memoria una extensa crónica de fines de los 90 de la extinta revista Tres Puntos, donde una reconocida periodista porteña intentaba explicar al Tucumán que había elegido a un genocida como gobernador. Un tema muy atractivo para la atónita mirada de la inmaculada corrección política porteña.

En esa nota, la cronista narraba que mientras subían al cerro San Javier por la ruta 338, a mitad de camino, luego de pasar por las ruinas de una confitería, se detuvieron a comer “un chivito” en un pintoresco restaurante, que tenía una hermosa vista a la ciudad. Después del almuerzo, según la crónica, continuaron camino hasta llegar hasta una hostería ubicada en la cima de la montaña.

Nunca existió un restaurante en el trayecto que ella describió. ¿Lo inventó? ¿Se confundió de ruta? Nunca sabremos, pero nos dejó una fuerte lección acerca de la veracidad periodística, sobre todo cuando se trata de una mirada foránea.

Esa nota de la revista Tres Puntos contenía varias otras imprecisiones, bastante más importantes que la de un “chivito” inexistente, pero también nos dejaba algunas reflexiones trascendentes, sobre un contexto político inédito, que nadie podía negar, más allá de la pose de la escandalizada progresía porteña.

En sus capítulos sobre Tucumán, Caparrós también le dedica un importante espacio al fenómeno Bussi y da vueltas sobre las enormes e inexplicables contradicciones y contrastes que envuelven a Tucumán. La independencia, la primera industria pesada latinoamericana, la explotación campesina, el movimiento obrero, la guerrilla, los centros de tortura y muerte, Palito Ortega…

Y subraya aturdido: “así como eligieron a Bussi después eligieron a un judío y al primer concejal travesti de América Latina; Tucumán es una incógnita”.

El valor que le encontramos a la crónica de Caparrós sobre Tucumán, más allá de algunas inexactitudes, es que es la única ciudad en todo un libro de 800 páginas sobre la que no logra dictar sentencia, que no alcanza a definirla, según él mismo reconoce.

Tanto es así que en el capítulo dedicado a la capital, sobre 26 páginas, seis están dedicadas a Rody Humano -la primera concejala travesti del continente-, que en realidad corresponde a Bella Vista; otras seis a los ventitantos niños muertos por desnutrición en 2002, la mayoría de otras jurisdicciones, y cuatro páginas más a la historia política e industrial de la provincia.

De las ocho páginas restantes, cuatro son entrevistas y dos (fragmentadas) abordan el fuerte fenómeno del teatro tucumano. En lo poco que le queda al capítulo titulado “San Miguel de Tucumán” intenta describir, sin éxito, a la ciudad.

“Tucumán me confunde. Le doy vueltas y vueltas pero me sigue confundiendo. Tiene sus edificios neoclásicos bastante imponentes, tiene su barrio bajo arrastrado que se llama El Bajo; tiene su zona californiana sanisidro tan bonita, Yerba Buena, con su cerro de fondo, tiene su centro zona bancaria comerciante peatonal; tiene, por supuesto, sus docenas de villas ¿de emergencia?; tiene su barrio de negocios baratos repletos de carteles, sus zonas de boliches, sus cuatro bulevares, su parque de árboles titanes, su diario tradicional, sus perros sueltos, sus facultades, sus heladerías, cyber, bancos, sus lustrabotas, tantas cuatro por cuatro, sus teatros -tan orgullosa está de sus teatros- sus estadios de fútbol, sus colectivos viejos, sus judíos, sus árabes, sus franceses, sus tanos, sus chicas en bluyín, sus chicos de la calle, sus muchachos muy rugbiers. En Tucumán he visto muchos mocasines, sobre todo muchas barbas candado, mucha gente con tiempo para tomar café, muchos mendigos, mucho de casi todo. Tucumán tiene todo. Tucumán tiene y sin embargo no lo encuentro. No sé dónde sucede, cómo, cuándo. No sé si todo sucede en otra parte o si lo que sucede es lo que veo, y creo, que debería haber más, en otra parte. No lo sé, me esquiva”.

Caparrós se equivoca y acierta tanto como nosotros mismos lo hacemos. Su desconcierto es el nuestro. Cuando la mirada foránea y la propia, coincidan o no, se complementan, allí se empieza a construir una identidad.

La descripción inicial, un edificio neoclásico imponente junto a una farmacia vagamente art decó, un kiosco, un baldío, un galpón, bien puede ser nuestra plaza Independencia, o Barrio Norte o Barrio Sur.

No somos una Casita de Billiken, no somos una muchedumbre desordenada, no somos una historia contradictoria, un amasijo de contrastes difíciles de comprender, no somos lo que intentamos mostrar que somos y siempre fracasamos. Y sin embargo todo eso somos, los tucumanos, los dueños de la independencia en una eterna búsqueda de identidad.