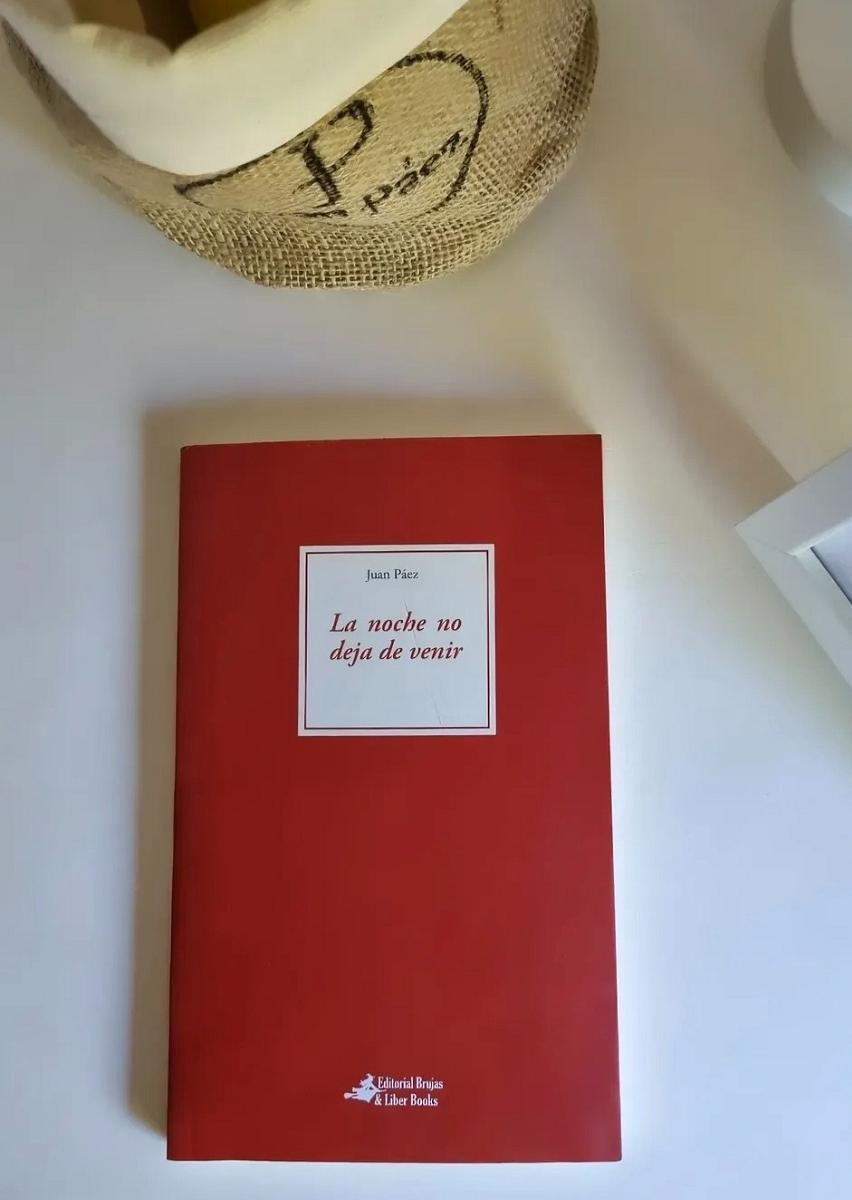

De manera similar a los libros anteriores de Juan Páez, La noche no deja de venir se resiste a las clasificaciones genéricas: elige jugar con las hibridaciones y experimentar sobre los bordes. No obstante, aun a riesgo de simplificar podría decirse que La noche… es una suerte de autoficción fragmentaria conformada por ochenta y tres textos muy breves que combinan relatos en primera o en segunda persona, descripciones, diálogos, aforismos y fragmentos de cartas o diarios. A través de ellos, el narrador despliega sobre un escenario geográfico preciso -el noroeste argentino y la zona norte del litoral- una serie de episodios de distintos momentos de su vida, desde la infancia de “niño bien”, pasando por sus estudios de grado y posgrado en Letras, hasta la adultez de un escritor asediado por ponencias, contratos y presentaciones. Páez ensaya en su libro una respuesta a la pregunta sobre cómo se cuenta una autobiografía de escritor, renunciando a la linealidad simple de la cronología, la mención de grandes lecturas iniciáticas o la presentación pormenorizada de genealogías intelectuales. En su lugar, prioriza el peso que en su construcción identitaria tiene el mundo afectivo conformado por su familia, amigxs, parejas y amantes.

Cada uno de los textos se asemeja a la descripción de una fotografía que captura momentos puntuales; en algunos casos, imágenes de situaciones cotidianas y banales y, en otros, verdaderos turning points de una intensa biografía. En este sentido, el pacto de lectura que propone el libro tiene algo de invitación a hojear un álbum. De hecho, en varios textos se describen fotos, se mencionan amantes fotógrafos y se narran escenas donde se toman fotografías; incluso ocasionalmente se lamenta el no conservar una foto que ayudaría a recuperar un recuerdo.

Hay una imagen que se reitera permanentemente a lo largo del libro: la del autor en situación de viaje. Nada más ajeno a la vida del narrador que el sedentarismo que suele asociarse al oficio de escribir. Los textos abundan en aviones y autobuses, terminales y aeropuertos, a veces en circularidad borgeana: “una vez en el avión soñé que perdía el avión”. El viaje no es un mero núcleo narrativo que da pie a una anécdota, sino un estado vital que determina opciones estéticas e ideológicas. Lejos del exotismo, pero cerca de un raro nacionalismo cosmopolita, los viajes del narrador lo sitúan siempre en territorio argentino, “de La Quiaca al Faro Les Éclaireurs” (las únicas excepciones son Punta del Este y Colombia, destinos que trazan vínculos autotextuales con dos de sus libros anteriores: Punta del Este y Marica, esta es mi Colombia). El viajar es un intento obsesivo por desterritorializar la vida y la obra, huyendo tanto del peligro de sentirse anclado en una región como del riesgo de arrastrar huellas regionalistas en la escritura. Estudiante de cursos de posgrado en lingüística que permiten inferir un muy alto control de la enunciación, el narrador maneja con destreza una especie de lengua LGBTIQ+ construida sobre la base de un registro poético con casi inexistentes regionalismos, que incorpora marcas estilísticas aprendidas en la oralidad de las vedettes (o de las drags que copian la oralidad de las vedettes) y en los libros de Copi.

El incesante desplazamiento geográfico, lingüístico y cultural se corresponde con una vida y una escritura que rechazan cualquier tipo de sujeción. Se vive en el norte, pero se necesita huir constantemente hacia el sur; se es escritor, pero se rechazan las regulaciones de la academia y de las instituciones literarias. Por eso, la escritura se asienta sobre una poética que elige las frases de las divas antes que las citas cultas: “Hay escritores cuyas referencias vienen y van de una esquina a la otra de la literatura. A veces me gustaría ser así, como ellxs, pero no me sale”. Se vive y se escribe sin referencias y sin normas, aun cuando esto implique pagar el costo de quedar excluido de programas de becas o del acceso a esferas intelectuales que a cambio exigen gestos de obediencia.

El ferviente deseo de libertad en la escritura, en las relaciones amorosas y en las decisiones cotidianas es tan irrefrenable que inevitablemente deviene jactancia. El personaje es un dandy a quien le gusta escandalizar, pero que en verdad goza mucho más con decir el escándalo: no tiene tanto sentido generar la provocación como convertirla en relato. Más aún: la apuesta esteticista consiste en narrar el escándalo incorporando en el relato las miradas y voces escandalizadas, porque en última instancia son las habladurías las que hacen de la vida del escritor una obra de arte. Las miradas de desaprobación incitan a continuar la sucesión interminable de provocaciones y, a su vez, alientan la escritura.

El escándalo es siempre una performance en la que ocupan un lugar clave el vestuario, el maquillaje, la disco y, sobre todo, las escenas homoeróticas que despiertan la indignación de la vecindad ante el descaro del narrador. Los encuentros furtivos con amantes se encuentran impregnados por el imaginario romántico de series y películas estadounidenses que transforma las pequeñas ciudades del norte argentino en escenografías camp. En relación con la sexualidad, la autobiografía no refiere ninguna salida del clóset: “Nunca hubo un placard porque en mi caso siempre estuvo lleno de ropa”. La homosexualidad es un rasgo más de la identidad que el protagonista vive con sorprendente naturalidad desde niño gracias a una familia y a un grupo de amigos que contribuyeron a forjar una tenaz indiferencia por el qué dirán.

No hay salida del clóset, pero sí hay clóset. La noche no deja de venir emprende una tarea arqueológica que excava en el sentido común del heteropatriarcado exhumando injurias, reglas morales y juicios de valor que la sociedad arroja violentamente contra el protagonista y sus amigos: “Sin redes sociales y el barrio más grande de la ciudad del Xibi Xibi ya hablaba a nuestras espaldas sin piedad”. Es verdad que el dandismo del personaje lo conduce a desdeñar la mirada ajena, pero el texto se ocupa también de registrar los pormenores con que la heteronorma hace su trabajo somático. El cuerpo del protagonista es un cuerpo dolorido en una comunidad que obliga a los amantes a ocultarse, tanto que el escritor se ve impedido de mencionar algunos nombres. En una sociedad heteropatriarcal, el cuerpo estigmatizado debe callar, siente asfixia, se desmaya, se enferma, se castiga y se somete a sacrificios para sobrevivir a la presión social.

En este sentido, los viajes, que atraviesan el libro como un insistente leitmotiv, operan también como respuesta a la necesidad de huir del rechazo patriarcal hacia zonas menos hostiles: “Las ciudades grandes y yo. ¿Qué hubiera sido de mí? Mi respuesta es contundente: no hubiera pasado de los treinta años”. Los viajes rescatan, sanan y le ofrecen al cuerpo protección, tanto como el innumerable desfile de marcas costosas de perfumes, ropas, calzados y accesorios que lo recubren y de frases autocelebratorias de mujeres de la farándula que lo sostienen. Los viajes, las poses de diva, los consumos materiales y culturales y, por supuesto, la escritura proporcionan blindaje a una subjetividad educada por una verdadera pedagogía de la crueldad. La manifestación más temprana de esta pedagogía se cifra en la maestra de primaria que desaprueba un dibujo de “expresión libre”. La manifestación más clara de la necesidad de ser rescatado se advierte en la nostalgia recurrente por una masculinidad proveedora que sepa proteger con afecto y dinero el cuerpo herido. El personaje de Jorge, a quien ya conocimos en Cuando vengas, te cuento, constituye el paradigma de hombres de cuerpos formidables y holgadas finanzas que saben cuidar.

De este modo resulta comprensible la elección del narrador por una enunciación prepotente y una mirada altanera decidida a expulsar cualquier opinión que no coincida con la propia. En La noche no deja de venir, hechos, objetos y personajes aparecen diseccionados por un yo que manifesta taxativamente sus puntos de vista ignorando los vaivenes de la vacilación. El epígrafe de María Félix (“Yo no necesité llegar; yo ya estaba”) es una declaración de principios. Feroz enemigo de la captatio benevolentiae, Páez avanza sobre su materia de manera arrolladora, sin evaluar alternativas para sus puntos de vista. El resultado es una compleja autoconstrucción poética de un yo escritor que sorprende por la paradojal tensión entre arrogancia y vulnerabilidad.

Facundo Nieto