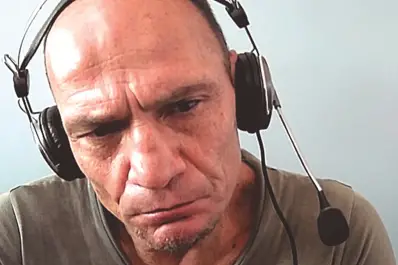

AÑORANZA. Eugenia Giménez, hija de un ex obrero del ingenio, mira la chimenea, lo único que quedó en pie. LA GACETA / FOTOS DE ANALÍA JARAMILLO

AÑORANZA. Eugenia Giménez, hija de un ex obrero del ingenio, mira la chimenea, lo único que quedó en pie. LA GACETA / FOTOS DE ANALÍA JARAMILLO

El tiempo transcurrido entre el llamado a la puerta de la casa de Víctor Roberto Núñez y la confesión de su secreto más profundo no va más allá de unos pocos segundos. Un lapso mínimo, apenas ocupados por presentaciones formales y por la mención del aniversario número 50 del cierre de los ingenios tucumanos. “Yo desarmé el ingenio. Con mis propias manos”, revela con la voz entrecortada, como si a los 84 años estuviera ante un tribunal de justicia. O como si esa imformación estuviese a punto de delatarse sola, como el corazón del cuento de Edgar Allan Poe.

El 3 de junio de 1910 se inauguró el ingenio que cambiaría la vida de Ranchillos. Ese día los protagonistas fueron el italiano Antonio Capurro, fundador de la fábrica, y los administradores, Solano Peña y Emilio Pastorino, según el relato de Sara Peña de Bascary. Más allá de su carácter de historiadora, ella está íntimamente ligada al San Antonio. Es nieta de Solano Peña y pasó varios años de su vida en la casa central del ingenio.

“Cuando abrió había paz, tranquilidad, seguridad y se vivía bien. Con lo que ganábamos alcanzaba para todo”, recuerda María Eugenia Giménez (63), hija de otro de los trabajadores del San Antonio.

Giménez reside a pocas casas de distancia de Víctor Núñez, en una zona repleta de viviendas que en aquellos años fueron destinadas a los trabajadores y a sus familias. Hoy, como ocurre en el resto de Ranchillos, perdieron el esplendor de la época dorada.

“Empecé a trabajar ahí a los 14 años. Entré al laboratorio, acarreando jugos y mieles. Luego llegué a la parte química para analizar el rendimiento del azúcar. Teníamos la mejor tecnología del país”, detalla Núñez. Así también lo hacen las crónicas de la época.

“La fábrica cuenta con los más modernos aparatos para la elaboración de azúcar de la molida especial”, consigna una nota sobre la apertura del ingenio publicada en la revista Caras y Caretas, del 2 de julio de 1910. Pasó más de un siglo.

Pasos complicados

Núñez no supera el cierre de la fábrica. “Yo lo desarmé. Con mis propias manos”, repite, luego de haber contado la primera parte de la historia. La decisión del gobierno de Juan Carlos Onganía de cerrar los ingenios fue inapelable y Núñez, que se había apoderado laboral y sentimentalmente del San Antonio, tuvo que ayudar a tirarlo abajo. “Me dolió, pero muchas veces la necesidad te obliga”, reconoce mientras moja un mantel navideño con sus lágrimas. “Los muchachos que tuvimos que hacerlo lo sentimos en el alma, pero no nos quedaba otra”, añade. Estaba claro que la situación para los trabajadores luego del cierre del ingenio iba a ser traumática.

“Nos quedamos sin trabajo y se vio la miseria de la gente. Indemnizaron a algunos pero con muy poca plata”, rememora Patricio Villar, otro trabajador del ingenio, de 79 años. Villar era chofer de uno de los contadores de San Antonio, que le había anticipado días antes del cierre que debía buscarse otro trabajo porque la decisión de bajar la persiana estaba tomada.

“No podía creer que, en el mejor momento del ingenio, todo se viniera abajo”, explica.

Ni las protestas ni las ollas populares que se montaron en la capital, frente a la Casa de gobierno, y en el propio ingenio bastaron para calmar la bronca y el hambre. Villar da su testimonio frente a la casa de Núñez. No comentan el tema por estos días pero se reconocen en el barrio perfectamente.

Núñez vio primero cómo los albañiles tiraban abajo todo el edificio dejando los fierros para él, un experto herrero. “Con un soplete en el hombro tuve que fundir los fierros, que medían como 25 metros de alto”, cuenta Núñez. Así se encargó de terminar con el edificio donde se erigían las esperanzas de todo Ranchillos.

“Incluso me pidieron que vuele la chimenea con dinamita”, revela. La chimenea es lo único que actualmente queda del ingenio, en cuyos terrenos funciona una cerámica desde la década del 80. “Me ofrecieron seis millones de pesos por el trabajo con la dinamita, plata de la época. Pedí 10 millones, por el riesgo que implicaba. Además las casas podían dañarse”, explica. La contraoferta no fue aceptada y el enorme tubo de cemento sigue siendo parte del paisaje de la ciudad.

Es lo único que quedó en pie del ingenio, aunque a 50 años del cierre los ex trabajadores vuelven a construirlo con los recuerdos.