Era el meridiano del siglo XVIII. Para más datos, marzo de 1757. En Francia. Hay una crónica periodística, registrada en La Gaceta: la de Amsterdam. Robert-François Damiens fue condenado y su pena fue ejecutada en la vía pública.

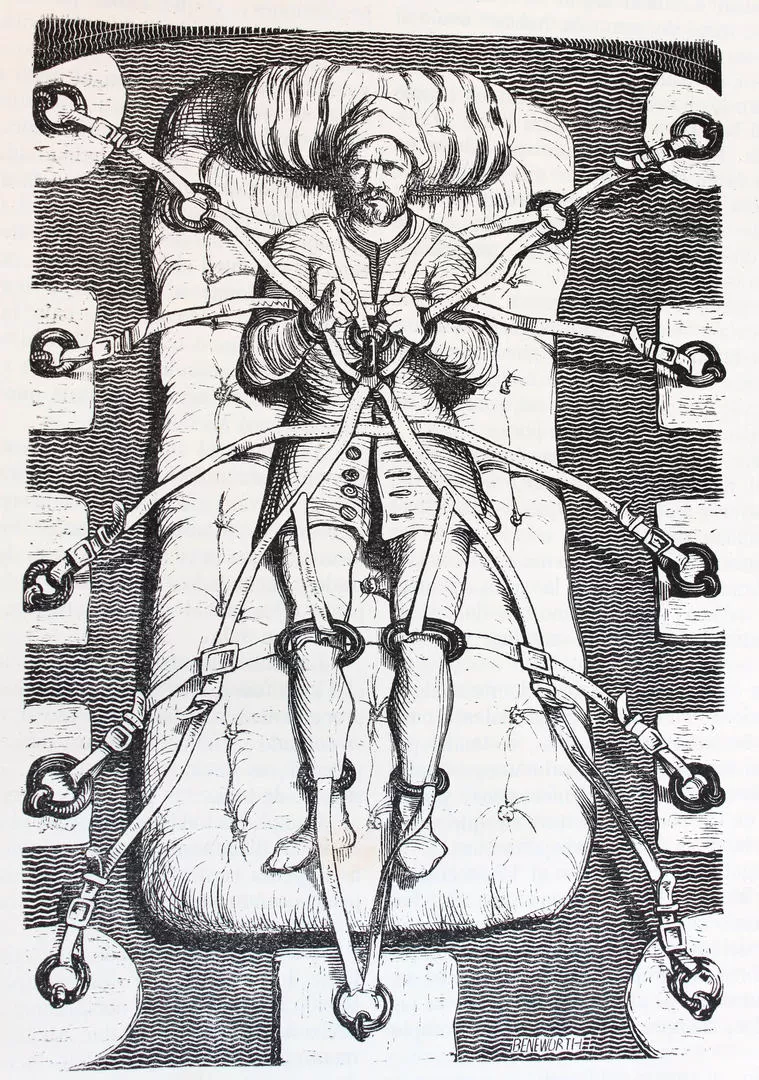

Primero lo llevaron en una carreta hasta la puerta de la Iglesia de París, desnudo, con un trapo por toda vestimenta, cargando un hacha de cera de un kilo de peso, encendida. Después lo condujeron a la plaza de Grève (hoy Plaza del Ayuntamiento), donde estaba levantado el cadalso. Allí, con tenazas de 45 centímetros, le atravesaron brazos y tetillas, muslos y pantorrillas. Le sujetaron, particularmente, su mano derecha: con ella había perpetrado el intento de parricidio. En rigor, lo acusaron de haber apuñalado a Luis XV (era un crimen de lesa majestad, pero como el rey era “el padre” de sus súbditos, se imputó parricidio), cosa que Damiens en un principio negó. A esa mano se la quemaron con fuego de azufre. Luego, sobre las partes atenazadas le vertieron plomo derretido. Y aceite hirviendo. Y cera y azufre fundidos. Y también un residuo de la trementina a la que se denomina “pez resina ardiente”. Luego, su cuerpo debía ser descuartizado por cuatro caballos. Pero como no estaban acostumbrados a tirar, debieron usar seis. Aun así, le desmembraron las piernas a hachazos. Ese cuerpo despedazado fue echado al fuego. Y sus cenizas se arrojaron al viento...

Parece una locura, pero es lo contrario. Este procedimiento, recogido por Michel Foucault en Vigilar y castigar, es todo lo espantoso que quien lo infringe necesita que sea. “El suplicio penal no cubre cualquier castigo corporal: es una producción diferenciada de sufrimientos, un ritual organizado para la marcación de las víctimas y la manifestación del poder que castiga, y no la exasperación de una justicia que, olvidándose de sus principios, pierde toda moderación. En los ‘excesos’ de los suplicios se manifiesta toda una economía del poder”.

A Luis Armando Espinoza lo hicieron desaparecer en democracia. En los albores del siglo XXI. Para más datos, en mayo. En Tucumán. Fue en la vía pública. En la localidad de Melcho, una tierra olvidada como son algunos parajes del este tucumano. Era, sí, una carrera cuadrera, clandestina y en cuarentena. Pero en esos confines del territorio no hay mucho más que capillas del siglo XVIII descascarándose, riñas de gallos y carreras de caballos mejor comidos que sus dueños. No hay televisión satelital ni series de Netflix. En pueblos del sudoeste, como Alberdi, muchos vecinos salen de noche a la ruta para tener buena señal de celular. Aquí no sólo no hay internet ni conectividad telefónica: ni siquiera hay ruta. Ahí, delante de centenares de personas que fueron a apostar por algún potrillo, donde normalmente “gana el caballo de comisario”, llegó el comisario pero no con los caballos sino con un grupo de policías vestidos como si no fueran policías. Irrumpieron a los tiros. Golpearon salvajemente a Juan Espinoza y cuando su hermano Luis intervino, lo lincharon a él. Le dieron un tiro por la espalda. Y le robaron la plata: $ 16.000. Buen dinero para un trabajador rural. Un elogio del ensañamiento para cualquier homicida: ya matar a un hombre de 31 años es robarle todo cuanto ha tenido. Y todo cuanto podría llegar a tener.

Lo llevaron a rastras hasta el monte. Probablemente agonizando por el plomo hirviente que le atenazaba la vida. No lo cargaron en una carreta, sino en un auto. Y cuando finalmente murió, lo desnudaron. Lo envolvieron en una manta por toda vestimenta. Lo metieron en una bolsa. Y lo arrojaron por un precipicio, por el borde mismo de la tierra, en Catamarca. Los ultimadores, de casualidad, no se movían en un Ford Falcon de color verde. Pero no fue casualidad que emplearan el auto del comisario.

Aunque el epítome de delitos de lesa humanidad perpetrados contra este comprovinciano resulte horroroso, su ejecución no es, desgraciadamente, irracional. Su suplicio forma parte de un ritual. Es el elemento de una liturgia punitiva. Busca en Damiens como en Espinoza marcar a la víctima, ya sea por las cicatrices o por la resonancia de la tortura, la cual debe quedar grabada en la memoria de las personas. Ellas deben conservar el recuerdo del sufrimiento. Es que quien impone el castigo aspira a que el suplicio sea estruendoso. “Debe ser comprobado por todos, en cierto modo, como su triunfo”, advierte Foucault.

La tarea desplegada por el grupo que enlutó no sólo a una familia o a un pueblo, sino a la democracia, pretende a cada instante ser edificante: ser parte de la Policía determina que se puede acometer esta clase de atrocidades sin ningún impedimento, parece ser el mensaje. Eso redimensiona la atrocidad. Y, por ello, debería recalibrar la respuesta oficial.

Lo flagrante

Hay dos niveles oprobiosos trabajando, depravadamente, en el secuestro, la desaparición y el asesinato del tucumano que se ganaba la vida como hombre de campo. Uno es el de la coyuntura: el del delito en su más pura flagrancia.

Lo que se advierte en ese plano es un conjunto de desmanes operando simultáneamente. Nueve de 13 agentes de la comisaría de Monteagudo participaron de una acción que no era un operativo, porque no estaba asentado en el registro de la seccional. A estas alturas del crimen parece casi anecdótico, pero lo que hicieron tiene el aspecto de un apriete para sacarles plata a los organizadores de la cuadrera antes que de un procedimiento preocupado por combatir una carrera sin autorización y por hacer cumplir el aislamiento social. En semejante irregularidad (no se pidieron refuerzos ni se dio aviso en la Regional Sur, porque justamente se trataría de un “billetazo”) participaron casi todos.

Y de ese “casi todos”, un número importante (una cantidad delictiva) de uniformados se complotaron para perpetrar la desaparición de Espinoza.

Este comportamiento en banda, este procedimiento de brigada criminal, esta cultura de asociación ilícita debería ser impracticable. Pero no en términos éticos ni morales (ya la Segunda Guerra Mundial y su Holocausto nos enseñaron atrozmente que el hombre es capaz de hacerlo todo, macabramente todo, con los demás hombres, niños, mujeres y ancianos): debiera ser materialmente imposible de ser llevado a la práctica.

Hace una semana se avisaba aquí sobre el carácter imprescindible de la Ley Micaela y la capacitación a los estatales para erradicar la violencia de género. Ahora pareciera que se necesita una ley para proteger a todos los tucumanos, sin importar su género. ¿Cómo han podido hacer semejante cosa con un trabajador rural? Sin embargo, lo cierto, y lo acongojante, es que ya hay una ley para cuidarnos a todos: la Constitución. Y esa es la magna gravedad del crimen contra Espinoza: lo que un grupo de individuos armados por el Estado ha hecho es subvertir el orden constitucional. Sus declaraciones. Sus derechos. Sus garantías.

La Legislatura votó el miércoles pasado una ley con la que asume que brinda herramientas para acentuar el combate contra el motoarrebato. El asunto es que hay (o debiera haber) una Policía que protege a los ciudadanos de los motochorros. Lo que no hay es una Policía que proteja a los ciudadanos de la Policía. Y no la hay porque si los ciudadanos deben cuidarse de la Policía, entonces esa institución se ha convertido en otra cosa. Los delincuentes pueden violar la ley y provocar inseguridad, pero cuando a la ley la violan quienes han sido escogidos para defenderla, lo que brota es la negación del Estado de Derecho.

Si la Policía no está para combatir el delito, sino para monopolizarlo, entonces no estamos en problemas: ya superamos esa etapa y, directamente, hemos colapsado como comunidad organizada.

Aparecen, entonces, el asesinato de un tucumano y, en ese mismo acto, un delito de lesa democracia. Esos son los dos niveles del crimen. A eso deben darle respuestas las autoridades de la democracia, los poderes de la república. Y esa respuesta debe ser legítimamente implacable. Hasta ahora, sin embargo, sólo ha habido reacciones en el primer nivel (y ni siquiera de las más feroces), ceñidas a la delimitación de las responsabilidades.

Lo estructural

El Poder Ejecutivo desplazó a todos los jefes policiales del sur, el Poder Judicial detuvo a los policías involucrados y el Poder Legislativo citó a la cúpula del Ministerio de Seguridad para que diera explicaciones sobre lo ocurrido.

El poder político, que recibió mensajes aprobatorios desde la Nación respecto de las “buenas señales”, también ratificó a la conducción de la cartera de Seguridad, en nombre de que a la cabeza se encuentra “gente de bien”, lo cual es, cuanto menos, legalmente verdad. Por cierto, no se puede sospechar que los delitos de Melcho se hayan concretado con la complicidad de esos funcionarios. En ese entendimiento, y dado que el Ministerio Público Fiscal ya tenía tras las rejas a los perpetradores, la Casa de Gobierno cortó los desplazamientos en el nivel de los uniformados y la Legislatura citó al ministro Claudio Maley a dar respuestas, pero como invitado: él ni siquiera contestó preguntas. Esto enojó a los opositores, pero se ve que no lo suficiente como para pedir la interpelación.

Es que los tiempos de la política se jugarán con el ritmo de la interna por la sucesión del poder en 2023. Es real que el vicegobernador Osvaldo Jaldo fue el primer funcionario en solidarizarse con la familia Espinoza. No menos cierto es que son legión los legisladores que, tras el escarnio nacional por la sesión con máscaras que una ONG había donado a un sanatorio, ven en el crimen de Espinoza una imprevista oportunidad de revancha sobre el Ejecutivo, al que responsabilizan por la resonancia que esa deliberación tuvo en los medios porteños.

Como fuera, lo que no hay son respuestas para el segundo nivel de la tragedia: la falta de una Policía al servicio de la democracia; y el exceso de una fuerza dispuesta a atentar no ya contra la forma de gobierno sino contra la forma de vida que eligen los tucumanos.

La Policía que encubrió el crimen de Paulina Lebbos, la que mató por la espalda al niño Facundo Ferreyra, la que se sublevó en diciembre de 2013 por un aumento salarial y dejó un reguero de saqueos y de muertos, sigue estructuralmente vigente. Y culturalmente intacta. Que la cúpula de Seguridad no haya podido cambiar eso a lo largo de su gestión es lo que la torna indefendible. Que no haya una nueva Policía es un cimbronazo para el Ejecutivo. Que los representantes del pueblo, ni oficialistas ni opositores, hayan velado por la democratización de la fuerza de seguridad, después de tantas abominaciones, es un cimbronazo contra el Legislativo. Que no haya sentencia en el caso de Facundo Ferreyra, que siga impune el motín de 2013, y que ni siquiera haya un imputado por la muerte de Paulina Lebbos, es un cimbronazo contra el Judicial.

Mantener estas cuestiones sin contestar, es decir, continuar sin una respuesta a la pregunta de cuándo habrá una Policía de la democracia, sólo engendrará más horrores como el que sufrió Espinoza. Puesto en términos pragmáticos: hay muchos policías ejemplares. Uniformados decentes. Seres humanos con vocación de servicio. Pero cada vez serán menos. Y no ya porque de tanto observar la impunidad de los malos agentes ellos también terminarán corrompiéndose, sino porque después de la ejecución perpetrada en Melcho, en estos momentos, ser un buen policía debe ser un peligro para los buenos policías.

Si hubiera un álgebra del disvalor, su primer principio diría que la cronicidad del mal no da como el resultado el mismo mal: más de lo mismo no es lo mismo, es peor. Mientras tanto, los muertos que nos quedan son la Policía que nos falta.